急須で飲む茶文化の復権へ。体験事業、脱炭素・・・挑戦続ける「徳永製茶」社長 徳永和久さん

日本茶の飲み方が変わってきている。ペットボトル緑茶や抹茶が堅調に消費される一方、急須に湯を注いで飲むリーフ茶(茶葉)は減少傾向にある。リーフ茶の売上減は、製茶業界にとって大きな痛手だ。佐賀県嬉野市で茶製造・卸売業を営む徳永和久さん(47)は「急須でいれる茶文化」の復権を目指し、新たな挑戦に乗り出している。 〝茶匠〟の仕事とは? ーー茶製造・卸売業は、“茶匠”や“茶師”とも呼ばれます。仕事内容がピンと来ないのですが、茶農家とは違いますか。 徳永さん 茶農家はお茶を育て、収穫したお茶を蒸し、あるいは釜で炒った後に、もんで乾燥させて「荒茶」を作ります。私たちは仕上げ工程を担当する職人です。仕入れた荒茶の特性を見極め、ブレンドする「合組(ごうぐみ)」をして、火入れ機で焙煎します。その際の温度が0.1度違うだけでお茶の味はがらりと変わります。ちょくちょく試飲して、香ばしさと旨味の加減を探り、求める味に追い込んでいきます。 茶産地のプロデューサーとしての役割もあります。新茶の時期には茶農家を回って「今日の荒茶のここが良かった」「蒸す時間や温度がちょっと長かったんじゃないですか?」などとアドバイスしたり、茶畑への肥料の入れ方について話したりすることもあります。 日本酒業界でいうと、私たちは造り酒屋や杜氏といったところでしょうか。 ーー茶業界の現状は? 徳永さん リーフ茶とペットボトルなど茶飲料の消費額が2007年に逆転しました。今やリーフ茶の消費額はその頃の3分の2ほどです。お茶は春に摘まれる一番茶が最も味がよく、高い価格で取引されます。初夏以降の二番茶、三番茶、四番茶となるにつれ、品質と単価は落ちます。ペットボトル緑茶の原料は主に三番茶や四番茶です。リーフ茶として使われる一番茶が売れないと茶農家や茶製造・卸売業には厳しいです。 抹茶ブームも影響しています。助かっている茶農家は多いですが、リーフ茶が主力の茶製造・卸売業にとっては・・・。荒茶の仕入れ値が高騰すれば、経営を圧迫することになります。 ただ、ペットボトル緑茶や抹茶をライバル視したり、否定したりしているわけではありません。ペットボトルは現代の生活にマッチした便利なもので、小学生でもコンビニで買ってくれるのは日本茶にとってはいいことです。私はペットボトル緑茶とリーフ茶の役割の違いをしっかり伝えたいです。 ペットボトル茶と違う魅力 「体験」で伝える ーー役割の違いは何でしょうか。また嬉野茶の魅力とは。 徳永さん リーフ茶は、消費者がゆっくりと味を楽しんだり、くつろいだりする時間を提供してくれます。ペットボトル緑茶は持ち運んで喉の渇きを癒やします。役割は明らかに違います。 嬉野茶の魅力の前に、日本茶の歴史について説明します。 日本に中国からお茶が伝わったのは9世紀前半頃といわれますが、茶栽培が日本にもたらされたのは12世紀とされます。1191年に臨済宗の開祖・栄西が、中国(当時の宋)から持ち帰った茶種を佐賀と福岡の県境・背振山で栽培しました。嬉野には1440年ごろ、中国から嬉野に移り住んだ陶工(陶器職人)が持ち込みました。 嬉野茶は、旨味がすごく強いのが特徴です。日本のほかの地域の茶と製法が違うからです。 嬉野では、お茶摘みの10日ほど前から茶畑に覆いをして太陽光を遮り、まだ葉が若く、柔らかいうちに摘みます。葉が丸みを帯びているので玉緑茶と呼ばれます。一方、日本のほとんどの地域は、葉がもうちょっと育ってから摘む。葉が針のように真っすぐに伸びた煎茶です。より日光に当たっているので、葉のアミノ酸がカテキンに変化して味は渋みが出てきます。 嬉野茶は近代史でも大きな役割を果たしています。幕末や明治初期、日本の主な輸出品は生糸とお茶でした。長崎の茶商の大浦慶さんという人が外国商人と組み、嬉野茶を輸出しました。その収益で坂本龍馬や海援隊を支援したといいます。明治維新を資金面で支えたのが嬉野茶でした。 家業なので徳永製茶を引き継いだのですが、こうした歴史や製法を守らなければならないという気持ちが次第に強くなっていきました。 ーーそのために、さまざまな体験事業を始めたわけですね。 徳永さん 急須でお茶をいれる体験や、茶の産地や種類を当てるクイズをしたりしています。 急須の湯の温度帯によって、お茶の味は違ってきます。熱湯ではカフェインやカテキンが出て渋くなる。一方、ぬるま湯だと旨味が引き出せます。仕事の合間やリラックスしたいときはぬるめのお湯、目を覚ましたいときはカフェインを効かせるために熱湯で入れるといいわけで、日常のタイミングに応じた味の楽しみ方ができます。 インバウンドを含め嬉野温泉には多くの観光客が訪れますが、ただお茶を飲んでもらって終わりにしたくない。なにか面白い体験をしてもらい、「自宅でも再現したい」と思ってもらえれば、家庭での茶葉の購入につながると考えています。 やはり、お茶は急須で飲むのが一番おいしいのは間違いないです。 英国で「三つ星」獲得、脱炭素にも挑戦 ーー海外販売にも力を入れていると聞きました。 徳永さん いまや徳永製茶の販売量の1割は海外になりました。イギリスの紅茶をはじめヨーロッパではお茶を愛飲する習慣が根強く残っています。世界という広いテーブルに嬉野茶を提供していきます。海外展開に向けて、イギリスの格式ある食品審査会「Great Taste Awards」に毎年応募しています。2025年は「ゆず緑茶」と「抹茶」で最高評価の三つ星をとることができました。スロベニア出身の妻ヴェラのアドバイスにも助けられています。 ーー脱炭素の取り組みも進めています。 徳永さん 徳永製茶では、スコープ1(自社での火入れなどに伴う二酸化炭素の排出)、スコープ2(自社で使った電力を作るために排出された二酸化炭素)の両方でカーボンニュートラルを実現しています。 お茶の製造時にいちばんの排出源となる火入れ機(直火で焙煎する機械)は一度止めると、温度が下がり、次のお茶を仕上げるときに温め直す必要があります。予熱に使う燃料を減らすため、生産工程を見直し、なるべく連続運転するようにしました。 このような試行錯誤をして年間排出量の削減に取り組み、2024年度には2021年度比で約66%の削減に成功しました。削減しきれなかった二酸化炭素は森林系の排出権を購入し、排出を差し引きゼロにしています。お茶の種類によっては、製品ライフサイクル全体(農家の生産、製茶業での製造、配送、消費者の使用と廃棄)での排出ゼロも達成しました。茶業界ではおそらく初めてです。 いまやヨーロッパの消費者は、脱炭素といった持続可能な取り組みをしなければ目を向けてくれません。日本も少しずつそうなってくるでしょう。 消費者から共感を得られる産業にしていくことが重要です。嬉野茶のおいしさ、文化を日本のみならず世界に発信し、ひとりでも多くの消費者に満足してもらう。茶文化と伝統を継承する、というのが私たちの使命です。 ーーRYO-FU BASEの支援を受けてどう感じておられますか。 徳永さん 職員の方が気さくで、いろんなアイデアを出してくれて助かっています。何気ない会話から、アイデアの種が膨らんだこともあります。支援を受けたい方は、気軽に行くのがいいと思います。 徳永和久さんプロフィール 1978年、佐賀県出身。2002年学習院大学卒業、システムエンジニアとしてIT関連企業に就職。2004年、家業の茶製造・卸売業「徳永製茶」に入社し、2014年から社長。 企業概要 事業内容:嬉野茶の製造・卸・小売、茶体験事業 所在地:佐賀県嬉野市嬉野町 創業:1947年 従業員数:5人

染め菊に魅せられ、「推し活」のアイテムにしようと奮闘する「千紫万紅」の千喜田樹理さん

ピンチの中で「すごい」を発見 白い菊が、青やピンク、虹色にも染まる。染料を混ぜた水を吸わせて花を色づける「カラーリングマム(染め菊)」を手がける千喜田樹理さん(37)=佐賀県唐津市厳木町=は、アニメや漫画が大好きと公言するオタク女子。美しい色合いは「『推し活』のアイテムになる!」。そんな直感で染め菊を販売する「千紫万紅」を2024年に設立し、夫が経営する菊農家「千喜田花卉園」と二人三脚している。 ーー染め菊とはどんなものですか。取り組んだきっかけも教えてください。 千喜田さん 収穫した菊を容器に入れ、染料の入った水を吸わせて作ります。青色の染料なら青い花、染料を混ぜれば色のバリエーションが広がります。レインボー色を作ることもできます。 染め菊を知ったのは、白色の菊が大暴落したときです。夫が売れ残った白菊を黄色の液で染めて遊んでいました。半ばやけくその心境だったそうですが、初めて見た私は「これ何?すごいね。きれいだね」と。一目ぼれしました。 私は結婚した2018年に出身地の福岡市から唐津市に引っ越し、千喜田花卉園を手伝ってきました。周りから「えらいね」と言われるたびに、自分の働きが十分に認められていない気がしたんです。「私らしいことをしたい」という気持ちもあり、染め菊に挑戦しようと思いました。 夫と話し合いを重ね、規格外で市場に出せないロスフラワーを使って販売することを決めました。染め菊を専門に生産・販売しているところは全国でも珍しいそうです。 「オタク」人生から着想 ーー自分の好きなアイドルやアニメを全力で応援する「推し活」のアイテムにしようと思ったのは? 千喜田さん 中学生の頃からオタク女子でした。部活が終わったら家でテレビアニメを見るのが日常でした。少女漫画もめちゃめちゃ好きで、友人の家に集まって読んで。どんどん深みにはまりました。日ごろから「この花の色は推しのイメージカラーと一緒じゃない?」なんて思いながら仕事していたので、染め菊と推し活を結びつけるのは自然な流れでした。 現状は、自宅に飾るためとか贈り物として買ってくれる人が多く、推し活向けのビジネスモデルは確立されていません。試行錯誤しながら、どんな推し活にニーズがあるのかを探っています。 10月には佐賀県の協力で、男子プロバスケットボールBリーグの佐賀バルーナーズの試合会場でテスト販売しました。あらかじめ選手に好きな色を聞き、「これは〇〇選手が選んだ色です」とファンに伝え、1本800円で売りました。売上の一部を「チーム強化費」としてバルーナーズに寄付する仕組みです。91本売れ、大きな手応えをつかみました。 今後は選手本人に売上の一部が届くとか、そうした仕組みにもチャレンジしたいです。アニメやVチューバーを推すモデルも作りたいです。アニメ「鬼滅の刃」の登場人物のイメージカラーで、染め菊を作る動画をTikTok(ティックトック)とインスタグラムにアップしたことがありますが、合計1万回ほど再生されました。チャンスはあると考えています。 ーー染め菊は千喜田さんにとってどんな存在ですか。 千喜田さん 「自分が諦めたことをかなえてくれる」ものです。子供の頃、私は戦隊ヒーローに変身したかった。だけど母親に「女の子なのになんでそんなこと言うの」と言われた。私の中で染める行為は「変身」です。菊を染めることは、自分がなりたいものに近づくとか、人をなりたいものにさせるといった感覚です。「あなた今から魔法少女になりなさい」と思って染めています。 過疎集落を「聖地」に 恩返ししたい ーー地域おこしにもなればいいと? 千喜田さん 厳木には感謝しています。長男が小学校になじめるか不安でしたが、少人数学級で温かく受け入れてくれました。 18年当時と比べると子供は減り、いよいよ街は寂しくなってきました。産業がなく、仕事がないからです。千紫万紅が成長すれば人を雇うことができます。販売だけでなく、花のアミューズメント施設をつくることもできる。厳木に恩返ししたいです。 まずは「カラーリングマムといったら厳木だよね」と言われるようになりたい。厳木が推し活の聖地巡礼の1つにでもなったら最高です。 ーー佐賀県、RYO-FU BASEの支援を受けてどう感じていますか。 千喜田さん 経営や企業などまだまだ経験不足な私に様々なご縁や出会いをいただけたことに日々感謝をしています。これからもっと進み大輪の花のように鮮やかにそして開いていきたいと思っています。 千喜田樹理さんプロフィール 1988年、福岡県出身。専門学校を卒業後、2008年にブライダル系会社に就職。結婚を機に佐賀県唐津市に18年に移住し、24年に千紫万紅を設立。 企業概要 事業内容:カラーリングマム(染め菊)の生産、販売 所在地:佐賀県唐津市厳木町厳木 設立:2024年4月

酒粕の有効活用で佐賀をもり立てる「赤酢の総合プロデューサー」 株式会社HONZAN 代表取締役 本山智子さん

初めは誰もが起業の素人だが、株式会社HONZAN代表取締役の本山智子さんは、ビジネス経験すらないところから起業にこぎ着けた行動力の持ち主だ。農家の収益向上と酒粕の有効活用、お酢の伝統的製造法の保存という三つの課題解決を目指して「佐賀県赤酢プロジェクト」を立ち上げ、佐賀から全国に赤酢を普及している。本山さんを突き動かした赤酢の魅力やプロジェクト結成の経緯、今後の展開について聞いた。 赤酢の普及は一石三鳥の課題解決に ――どのような事業をされていますか。 本山さん 酒粕を有効活用して赤酢を作る活動を進めています。2022年に佐賀県赤酢プロジェクトを発足させ、2024年から赤酢の販売を開始しました。現在プロジェクトには六つの酒蔵が参加しており、5蔵分が「佐賀の赤酢」というブランドを冠して販売に至っています。 ――赤酢を作ろうと思ったきっかけは? 本山さん 私は兼業農家なのですが、実は非農家から農家に嫁いだので、農業については全く知識がありませんでした。やっていくうちに農業はこの国の基幹産業であり、もっと大切にしなければならないということを実感したのですが、一方で、農業をしている側の人たちは農業に自信を持っていないのではないかとも感じるようになりました。儲からないから子どもには継がせたくないと。そんな現状を打破しなければいけないと思っている中で、酒蔵さんと組んで商品を作ることによって農家の所得を上げられるのではないかと考えたのです。 ――日本酒の原料はお米ですからね。 本山さん はい。調べてみると酒蔵側にも酒粕を活用する必要があるという課題があることが分かりました。 酒粕の使われ方というと粕漬けなどが一般的ですが、今は食文化の変化でそれも減ってきています。 そんな中で酒粕から赤酢というお酢ができることを知ったのです。赤酢は江戸時代に日本で誕生したお酢で、現在は高級店の寿司酢としても使われています。お寿司にも使うのだからお米農家とも相性がいいし、酒蔵の酒粕の有効活用もできる。さらにはお酢の伝統製法も守れる。一石二鳥どころか三鳥いくような展開になるんじゃないか、ということで赤酢を作ろうと考えました。 ――赤酢プロジェクトにはどんなところが参加していますか。 本山さん 老舗のお酢屋さんである「サガ・ビネガー」さん、佐賀銀行の100%子会社の地域商社「さぎんコネクト」さん、HONZANの三者に加え、酒蔵さんが参加してくれている形になります。 HONZANは赤酢の総合プロデューサー的な役割で、県内外でいかに知名度を上げていくかというところを担っています。 【赤酢プロジェクトのメンバーや関係機関の皆さんと。中央に本山さん】 添加物なし 蔵の特色が出る赤酢 ――「佐賀の赤酢」にはどんな特徴があるのですか。 本山さん 「佐賀の赤酢」は酒粕だけで作るというのが一番の特徴ですね。赤酢の定義というのが定まっていないので、米酢をブレンドしたものも赤酢として販売されていますが、「佐賀の赤酢」は他の添加物は使いません。 味の特徴としては、本当に酸味がまろやかなので、むせかえりがしにくく、アミノ酸も多く含まれています。名の通り赤っぽい色味もきれいです。 ――5蔵の酒粕を使った赤酢が出ているということですが、違いはありますか。 本山さん びっくりするぐらい違いがあります。スパイスが効いたような味や香りがする赤酢もあれば、吟醸香という日本酒のフルーティーな香りがするような赤酢もありますし、コクが強いように感じる赤酢もあります。最初赤酢ができたときに、酒蔵さんと試飲会をしたのですが、酒蔵さん自身「酒粕が違うだけでこんなに差が出るのか」と驚いていましたよ。 自分にないモノを見つめ直した時期 ――起業するのは大変でしたか。 本山さん とても大変でした。私が最初にビジネスに関わったのは、2014年に妹が創業した「和糀」というこうじ関連商品の開発販売をする会社を副代表として手伝ったところからなんですね。SNSもパソコンも使えないという、ビジネスの前段階からできてていない状態でした。 それでもとにかく妹を応援したいと必死にいろいろ覚えていったんです。ビジネス用語も分からないので、支援団体みたいなところをたくさん回って教えてもらったりしました。そうしているうちに知り合いがどんどん増えていきました。 妹の結婚を機に和糀はやめることになり、お世話になったところにあいさつ回りしていたのですが、「次は何するの」「ここまでやったのだから何か自分でもやってみたら」とお声をいただきました。 そんな風に言ってもらえるということは、自分にももったいないと思ってもらえるような何かがあるんじゃないか、と思って2019年にホンザン(2024年に株式会社HONZAN)を立ち上げたんです。 ――妹さんのお手伝いをしながら、もがいているうちにいきついたのが赤酢だったと。 本山さん ホンザンを立ち上げるまでは、誰かがこう作りたいとか、こういうものが欲しい、というのをお手伝いしていたんです。でも、初めて自分で興味を持って作ったのが赤酢なんですよ。自分の中で何か刺さったんですね。 2019年に自分のビジネスにしようと思ってホンザンを創業したのですが、そこからも大変でした。創業と同時に赤酢は作ったのですが、すぐコロナ禍になってしまいまして。飲食店を回って営業することも難しくなり、マルシェなどのイベントもなくなってしまいました。まだネット販売もできていないころで、うまく販売できずやめてしまおうかとも思いました。 でも自分の中で「やりきった感」が全然なかったんです。いろんなアイデアはあるのに、コロナ禍だし、お金もないしで動けなかった。このままやめると悔いが残ると思って、もう少し踏ん張ろうと思ったんです。 そのためには自分に足りないものをきちんと理解しないといけないなと思いました。自分にできないことを見つめ直さざるを得ない時期があって、それによって仲間作りが必要だと知ったわけです。資金、営業力、拡散力。自分にないものがあるところと組む必要があるということでプロジェクト化して、現在の形になったのです。 【ピッチコンテストで赤酢を普及する本山さん】 佐賀のノウハウを全国に ――赤酢を販売していて反応はどうですか。 本山さん 佐賀県内では、駅の近くのセレクトショップさんや自販機などで販売されています。あとは飲食店に直接卸したり、酒蔵さんを通じて酒販さんや酒屋さんに流通しています。 参加酒蔵が増えて、赤酢の種類が増えたことでお客さんにとっては選ぶ楽しさが出てきたようです。販売店舗の方からは2種類3種類買っていくお客さんが多いと聞きます。 お客さんのパターンも健康に意識がある人と、お酒が好きな人という二つあって、どちらの方にもアピールできる形になっているなと思います。 ――今までは県内のネットワークづくりと販売に力を入れてきましたが、今後はどういう展開を考えていますか。 本山さん 佐賀県でやってきたプロジェクトの取り組みを全国的に広げていけるようになりたいですね。赤酢に興味を持ってくれているところに、積極的にノウハウを広げていきたいと思います。そして赤酢の認知度をより高くして、調味料の枠を超えた用途展開をしていきたいです。 ――全国展開に視野を向ける気持ちの変化があったのですか。 本山さん これまでは、他からまねされないようにと、意図的に外に広げないようにしていたんですね。 でも「佐賀の赤酢」の販売を頑張れば頑張るほど、県外の方からは「なぜそういうふうにうまく行くんだ」「なんで酒蔵の人が一致団結できるんだ」というようなことを問われることが増えてきました。 問われてみると、そこに特殊性があるんだなと気づいたといいますか。こういうスタイルの取り組みは他にないことなんだと気づかされたんです。自分は、自分にないものを得るために必死にいろんな人を訪ね回ってきて、その結果出来上がったネットワークなのですが、それが他の人にとっては特別に映るようです。 ――自分一人ではできないから一緒にやりましょうとネットワークを作った。弱さを見つめたことが逆転の強みになったんですね。 本山さん そうです。ビジネスができなかった自分にとっては、人に頼って、聞いて、仲間を作るということは当たり前だったのですが、「できないから一緒にやってください」とは普通に考えたらなかなか言いづらいですよね。 そもそも農家の収入向上や酒粕の有効活用、伝統的なお酢の製造法の保存というような課題は、佐賀県内だけの課題ではないですし、考えようによっては、他の地域の取り組みをサポートすることはマイナスばかりじゃないと思うようになりました。たくさんの方からアドバイスやお声がけをいただいて視野が広がってきたのだと思います。 佐賀だけで取り組んでいてもなかなか赤酢の認知度は広がりませんでしたが、全国各地で赤酢を作るところが増えれば「佐賀の赤酢」もまたクローズアップされる機会が増える。重層的に取り組む方が、結果として早く赤酢の認知度が上がると思うので、今後は全国での取り組みを積極的に仕掛けていこうと思います。 頼れるプログラム支援 ――さがラボチャレンジカップの優勝以後、佐賀県の支援プログラムを受けていますね。(2024年8月から佐賀県産業DX・スタートアップ推進グループは公益財団法人佐賀県産業振興機構さが産業ミライ創造ベース「RYO-FU BASE」に移行) 本山さん 2022年のさがラボチャレンジカップに応募して最優秀賞をいただいたあたりから県からの支援を受けています。2023年度には、ビジネスマッチングの「Startup Connect」のプログラムを受けました。赤酢の売り先をつなげてほしいという気持ちで応募したんですが、その前にもう少し自分でビジネスをまとめておく必要があったと思っていて、少し受けるのが早かったかなと思っていたんです。でも、実際にはいろんな相談が出来て、自分が成長できたと思います。 2024年度は、PR手法などを学ぶ「Startup Promote」を受けています。自分のことは自分が一番見えていると思っていたのですが、客観的な意見をもらえたことですごく気づきがありました。対外的な発信の仕方、プレゼンでのものの言い方をかなり変えることができました。単年で終わらず、2年連続でプログラムを受講できたのもありがたかったです。 RYO-FU BASEの職員の方も起業家ファーストで何か聞けばすぐ答えてくれる。頼れる存在ですね。 プロフィール 1978年生まれ、佐賀市出身。2003年に結婚し、非農家から大規模農家になる。2014年和糀副代表。2019年にホンザンを設立し赤酢販売を開始。22年赤酢プロジェクト代表。2024年株式会社HONZAN代表取締役に就任。 株式会社HONZAN企業概要 事業内容:赤酢商品の企画販売 所在地:佐賀県佐賀市大和町大字尼寺2327-3 設立:2024年4月

エリアトラウトフィッシングの魅力発信とともに、集落の維持、再生を目指す「フィッシングパークひらの」代表 米丸知成さん

記事:徳永敬(株式会社毎日みらい創造ラボ) 自然の中で「幸せな生き方」提案も 「自然豊かな山中で自分のやりたいことや好きなことで働き生きていく『幸せな生き方』を提案していきたい」――。佐賀県唐津市の標高400㍍にあるエリアトラウト(管理釣り場)「フィッシングパークひらの」の米丸知成代表(53)は、3年前、小学校教諭を早期退職し、福岡県から移住した。ニジマスなどをルアーやフライの疑似餌で狙う「エリアトラウトフィッシング」の輪を広げようと、2025年2月、施設を拡充してリニューアルオープンさせる。 ――「フィッシングパークひらの」の概要を教えてください。 米丸さん この管理釣り場は地元・平之分校活性化協議会のみなさんが、2018年に廃校になった旧厳木(きゅうらぎ)小学校平之分校(唐津市厳木町平之)のプールを活用してニジマスの養殖を始め、その魚を活用して 「旧平之ニジマス釣り堀公園」 を造ったのが始まりです。釣り堀は三角形(3辺、25㍍+25㍍+20㍍)の第一ポンド(池)だけでしたが、昨秋、第二ポンド(長方形、25㍍×30㍍)が完成し、敷地は1.5㌶に拡大しました。餌釣りがメインの「釣り堀」とは違い、疑似餌で魚との駆け引きを楽しむ、キャッチ&リリースが基本の釣り場です。年間2000人ほどの利用がありますが、今後は1万人規模の来場を目指します。 限界集落を「何とかしなければ」 ――関わるようになったのはどんなきっかけですか? 米丸さん エリアトラウトフィッシングに魅了され、たまたま見つけた「旧平之ニジマス釣り堀公園」を訪れた際に、地域の方との出会いを通してボランティアで運営に関わるようになりました。平之地区は、三十数世帯の集落で、平均年齢は70歳超の限界集落。釣りをしない方たちが運営していたので、当初ルールはなく、ホームページ(HP)やSNSなどを使ったPRもしていませんでした。来場者はまばらで周囲の人通りも少なく、迷惑釣り人の被害で無法地帯となっていました。 そのため「何とかしたい」「できることを手伝おう」と、ルールやHPを作り、名称も「フィッシングパークひらの」に変更(2020年)してイメージチェンジを図りました。 当時は「(教員の)定年後に引き継げたらいいな」と漠然と考えていましたが、管理釣り場運営の跡継ぎは見当たらず、地域の人たちの年齢を考えると「間に合わない」「教員の代わりはいくらでもいるが、ここを継げるのは自分しかいない」と決断。50歳の節目で早期退職し、23年4月、個人事業主として活性化協議会から事業を正式に継承しました。 【第二ポンド(手前)のすぐ横を流れる清流・平之川(中央)】 九州北部のエリアトラウトの「聖地」に ――エリアトラウトの魅力は何でしょうか? 米丸さん 魚が釣れるポイントを探すのではなく、最初から目の前にいる魚にどうやって疑似餌でアプローチして口を使わせるかという、魚との駆け引きを楽しむのがエリアトラウトフィッシングの魅力です。時間内に釣った魚の数を競う大会も全国で開催され、スポーツ(ゲーム)フィッシングとも呼ばれます。関東や関西を中心に大変人気の高い釣りのジャンルですが、九州には釣り場の数も少なく、普及はこれからです。 施設の横を流れる平之川は、国土交通省が発表する「最も水質の良好な河川」に何度も選ばれている厳木川の上流にあたり、生活排水の全く入らない水を引き込んでいます。とても水の透明度が高く、魚の動きや反応がよく見えて、ゲームフィッシングには最適の場所です。ここを九州北部のエリアトラウトの聖地にしたいと考えています。 【第二ポンドのプレ・オープンイベントには、雪の中、熟練者、初心者ら30人以上が参加した=米丸さん提供】 持続可能な釣り場、地域へ ――今後の展望、目標を聞かせてください。 米丸さん 25年1月に、第二ポンドのプレ・オープンイベントを開きました。有名釣り具メーカーによる九州初開催のイベントが開催され、専属フィールドテスター(講師・アドバイザー)の釣り指導や釣り大会などがあり、あいにくの雪の中でしたが県内外から30人以上が参加しました。このイベントは、全国10カ所ほどでしか開催されていません。それに「フィッシングパークひらの」が選ばれたことで、認知度が上がっているのを感じます。 2月に正式なオープンとなりますが、これからも初心者から熟練者まで「みんなに愛される釣り場」にするのが目標です。その一方で、様々な事業展開を通して、限界集落を持続可能な地域に再生することが最終的な目的です。そのためには、釣り人以外の多くの交流人口を地域に呼び込む必要があります。管理釣り場の事業を核として、限界集落に新産業を興し、自分のやりたいことや好きなことで働き生きていく「幸せな生き方」を提案していきます。就業をきっかけとした移住により定住人口を生み出し、持続可能な地域をつくるチャレンジを続けます。 【「豊かな自然あっての釣り場です」と米丸さん】 <米丸さんは22年、佐賀県のビジネスプランコンテスト「さがラボチャレンジカップ」で優秀賞を受賞したことが転機になり、24年4月から、佐賀県(現在、RYO-FU BASEに移管)のスタートアップ支援事業で、PR・広報などを学ぶStartup Promote SAGAに参加している。> ―佐賀県、RYO-FU BASEの支援を受けてどう感じておられますか。 米丸さん 「さがラボチャレンジカップ」の受賞が私の人生を大きく変えました。元公務員でビジネスとは全く無縁の人生でしたが、これを機に起業するとともに、念願の第二ポンドの完成まで2年で漕ぎつけることができました。ここに至るまでには、県、RYO-FU BASEの皆さんに伴走支援をしていただきました。様々な学びの機会や発表の場などを提供していただき、事業をブラッシュアップしていくことができました。正直、起業してうまくいかずに心が折れそうになったり、孤独になったりしましたが、RYO-FU BASEの皆さんは一緒に悩み、考えながら寄り添ってくださいました。だからこそ、「1人じゃない」という思いで乗り越えてこられたのだと思います。RYO-FU BASEの皆さんには、心から感謝しています。 米丸知成さんプロフィール 1971年、福岡県出身。96年島根大教育学部卒業。同年、福岡県教職員に採用され、小学校教諭に。2022年3月末に退職、4月から現職。 企業概要 事業内容:ニジマスの自家養殖、管理釣り場営業・情報発信、釣りイベント開催 所在地:佐賀県唐津市厳木町平之 設立:2022年4月(個人事業主) 従業員数:従業員、パート・アルバイト計6人(25年6月予定)

校納金の集金業務を代行する「学校PAY®」を開発 学校DX・働き方改革に一石を投じる株式会社SA-GA代表取締役 森山裕鷹さん

先生の負担を軽減したい 学校の膨大な事務作業量を削減して、先生たちの負担を軽減したい――。佐賀大学発ベンチャー、株式会社SA―GAの森山裕鷹代表取締役CEO(27)は、給食費や教材費など(校納金)の徴収業務を一括代行する「学校PAY®」を開発し、県内の公立校を中心に普及を図っている。佐賀県のスタートアップ支援を受けるITエンジニアの森山さん。事業内容や今後の展望を聞いた。 記事:徳永敬(株式会社毎日みらい創造ラボ) ――「学校PAY」はどんなシステムですか? 森山さん 学校が保護者から集める学校徴収金を「スマートに集金する」サービスです。一昔前まで、校納金は現金で徴収されていましたが、今は口座引き落としでの徴収も増えてきています。このお金の流れには「学校」「金融機関」「保護者」の三者が登場しますが、学校PAYはその三者の間に入って、集金業務を代行します。 一般的に、学校は毎月、金融機関のフォーマットに沿った口座振替の請求データを作成して、スケジュール通りに金融機関に送る必要がありますが、各家庭が利用する金融機関はさまざまです。このため、学校がデータを送る先も複数になって、作業量もかさみます。一方で、ほとんどの公立校の事務職員(事務の先生)は1人か、2人。担任クラスを持つ教員が分担する学校もあります。文部科学省は「収金会計業務の負担から教員を解放する」としていますが、そうすると、事務職員に業務が一極集中しますし、教員が作業し続けている学校もあり、一足飛びにはいきません。 校納金は、年度当初に、月ごとの徴収額が決められますので、その後、データを学校PAYに取り込めば、あとは全て自動的に振替されるようにしました。未納があった場合の対応もシステムで自動化されるので、学校で未納状況を一つ一つチェック・管理して、文書を作成する手間も省けます。 ©SA-GA 先生の時間は児童・生徒に ――利用状況はどうですか? 森山さん 2021年2月に提供をはじめ、既に佐賀県内1市2町で利用され、今秋には武雄市と、福岡県桂川町でも採用される予定です。ほかにも、自治体ごとではなく単独で導入している学校もあり、県内での利用は50校に上ります。1年半後には、県内でのシェア52%に達する計画です。 ――教員の長時間労働、ひいては教員志望者減による人手不足、待遇改善など、教育現場の課題解決が叫ばれています。学校PAYの効果はどうでしょうか? 森山さん とある自治体での調査によると、校納金に関連する業務全体での事務量は56.5%削減されました。集金業務に限れば、76.6%削減されたといいます。集金業務にかかる事務量は、全体の61.9%を占めており、特に負担が大きい業務です。 先生から「助かっています」という喜びの声も聞きました。営業にリソースを割けない中、口コミで知った先生や学校からの問い合わせもあり、ありがたいです。ある学校で使っていた先生が、異動先の学校で導入を提言してくださった例もあります。 最近は「自分事」としてもとらえるようになりました。将来、5、6年先に自分の子供が学校に通うようになったとき、先生が事務作業に忙殺される学校ではなく、本来の業務に集中して、より多くの時間、児童生徒にかかわってくれる学校に通わせたいと思います。 【ITエンジニアの森山さん。地元企業から製造ライン上で商品が汚損していないか画像でチェックするシステムの受託開発も】 ――会社のHPに「ブロックチェーンやディープラーニングなどの最新技術を用いた共同開発/委託開発を請け負う会社」とあります。そもそも学校PAYを開発するきっかけは何だったのでしょうか? 森山さん もともとは、ITエンジニアとして、ブロックチェーンやAI画像処理に関心があり、いろいろなご縁で学内起業(18年)しました。地元企業から製造ライン上で商品が汚損していないか画像でチェックするシステムを受託開発したり、老人ホームでの監視カメラによる「高齢者見守りシステム」(徘徊者探知装置)を作ったりしていました。実はその延長線で、学校PAYが生まれたのです。 学校内に設置された監視カメラを、子供たちの安全を守るためにもっと活用できないか――と、学校に見学にいったところ、先生から「カメラより、もっと困ったことがあるんです……」と、悲鳴にも似た相談を受けたのがきっかけでした。 ――学校PAYについて、今後の展望を聞かせてください。 森山さん 今は、学内のシステムが中心ですが、保護者の利便性向上のため、マイページやスマホアプリ(「学校PAY保護者アプリ」)で口座振替予定の通知や、未納金をスマホ決済やコンビニで支払えるようなシステムを提供できるよう準備しています。 まずは「佐賀モデル」を確立し、将来的には、協業会社や支援企業を広く募って、全国展開する考えです。 今、ここに課題があるから―― 「佐賀モデル」を確立し、全国展開へ ――佐賀へのこだわりはありますか? 森山さん 「佐賀大学発ベンチャー」の認定(21年12月)を受けているということもあり、現在は佐賀を拠点にしていますが、「今、ここ(佐賀)に課題があるから」という思いも強くあります。東京や福岡での起業も考えなかったわけではありません。ただ、都会の学校は予算も人も潤沢だと思いますが、地方ではそうはいきません。まずは「佐賀モデル」を確立して、全国展開を目指したいと思っています。 【佐賀大学発ベンチャーの認定を受けた森山さん(右)】 <森山さんは佐賀県のスタートアップ支援を受けている。19年7月、佐賀県やわらかBiz提案公募実証事業費補助金に採択され、23年4月から関係企業などとのつながりを構築するStartup Connect SAGAに▽24年4月からPR・広報などを学ぶStartup Promote+ SAGAに参加している。> これでもかというほどのコミット 大勢の中に埋もれない環境に感謝 ――県の支援についてはどう感じておられますか? 森山さん とても手厚いです。19年に「やわらかBiz」で補助金を受けた後も、たくさんの指導や助言を受けています。東京や福岡と比べて起業家(社)の母数が少ないということもあってか、一人ひとりにじっくり時間をかけてコミットしてもらっています。大勢の中に「埋もれない」、居心地がいい環境があります。 私はもともと引っ込み思案の性格ですが、担当者の方からこれでもかというほど、昼夜問わずメッセージアプリ(メッセンジャー)を使ったやりとりがあり、「決して一人にしない」という思いを強く感じますし、ありがたく思っています。 昨年度はStartup Connect SAGAと投資家の海老根智仁さんから直接ビジネスをブラシュアップしていただく「エビチャレSpecial」に参加しましたが、経営判断を巡っていろいろな意思決定が必要な時期で、助けられました。皆さんからは「こうしなさい」と言われたことはなく、決定の後押しを受けた感覚です。精神的に強烈に支えてもらいました。テクニカルな部分も細かく教えていただき、もし、そういうことがなかったら、孤独だったと思います。 ただ、最初は、判断について「誰か正解を教えてほしい」と思っていましたが、さまざまな人の話を聞いていると、真逆の意見もあって、「何が正しいんだろう」と。やはり最後は自分でしか決められない、自分がやるしかないと分かりました。そういう1年でした。 森山裕鷹さんプロフィール 1996年、福岡県春日市生まれ。2019年佐賀大理工学部卒業。21年、同大学院修士課程修了、現在、博士課程休学中。ITエンジニア。大学4年生時(18年)にSA-GA社設立、代表取締役に就任した。 企業概要 事業内容:学校PAYなどの決済システム開発のほか、画像解析/各種人工知能/最適化アルゴリズムの開発・応用などの共同開発・受託開発 本社所在地:佐賀市本庄町1 佐賀大学理工学部7号館308室 設立:2018年9月 資本金:300万円 従業員数:3人+アルバイト数人

自治体の「常識」覆して進む佐賀県の起業家支援 横展開のカギは仕組み化とオープンイノベーション

佐賀県が取り組むスタートアップ支援プログラム「Startup Ecosystem SAGA」。佐賀県のスタートアップ育成や資金調達支援について調査研究活動を続けてきた熊田憲(くまた・さとし)・弘前大学人文社会科学部准教授は「自治体の常識を覆しながら進めてきた」と佐賀県の取り組みを評価する。全国からの視察も後を絶たない佐賀県の起業家支援の特徴や、他の自治体が参考にするにはどうすればいいのかなど、熊田准教授に話を聞いた。 聞き手・毎日みらい創造ラボ 永井大介 ――佐賀県の起業家支援の取り組みに出会った経緯は? 熊田さん 2017年、クラウドファンディングで資金を集める方法が広まり始めていたころ、私はクラウドファンディングの研究を始めました。地銀の動きを中心に調べていたのですが、腰を据えてやっている地銀が見つからない中、2021年に「佐賀県が本気でクラウドファンディングに取り組み、クラウドファンディングの成功率を上げている」という噂を聞き、佐賀県に連絡をして、取り組みを調べさせてもらったというのが最初の出会いでした。 クラウドファンディングに競争原理を導入 ――佐賀県が実施していたクラウドファンディングはどのような特徴があったのですか? 熊田さん 県と資金調達を専門職とするファンドレーザーが連携協定を結び、企業が行うクラウドファンディングの資金調達をサポートし、最終的に調達額の10~20%程度が佐賀県より支給される仕組みで、非常に画期的でした。 県が仲介役となり、挑戦したい企業とファンドレーザーを引き合わせるケースや、ファンドレーザー自身が県内の案件を掘り起こす場合もありました。この仕組みだと、ファンドレーザー間で競争が起きますし、報酬も結果に応じた「成果報酬」となります。 出典=熊田氏の論文、「 佐賀県によるクラウドファンディング:地方創生の実現に向けた影響と効果 」より抜粋 普通に考えると、行政では年度始めに成功報酬分の予算を確保しておく必要があり、行政の性質を考えると、通常はこの予算を年度内に消化する必要があります。しかし、佐賀県ではこの部分にある程度の自由度があり、佐賀のためになることを優先させるべきとの認識がありました。 この自由度を認める柔軟さが、ファンドレーザーを競わせる仕組みを生み出していました。 非常に面白いし、今まであまり聞いたことがないので、さらには、クラウドファンディングの成功率の上昇といった成果に結びついていました。 出典=熊田氏の論文、「 佐賀県によるクラウドファンディング:地方創生の実現に向けた影響と効果 」より抜粋 地方は都会とは異なり、金融機関やベンチャーキャピタルなどビジネスをサポートする人や組織は少ない。ファンドレーザーも例外ではなく、マーケットが大きな都会の方が、事業も商売になりやすい。そうすると地方では調達したくても、誰にも助けてもらえないという状況が出てきます。 現在、いくつもプログラムを走らせている佐賀県の起業家支援の取り組みですが、当時は試行錯誤の段階で、どうあるべきかを模索している時期でした。最初はチャレンジする方々の資金調達をどうするか、といった視点から始まったと思います。 県庁内イノベーターが活躍できる組織風土が佐賀県の成功の秘訣 ――佐賀県では産業労働部産業DX・スタートアップ推進グループが時に起業家にFacebook Messengerで直接アドバイスを送っています。ここまで起業家に寄り添った支援をする自治体は他にはありますか? 熊田さん 私の調べた範囲では他の自治体では聞いたことがありません。佐賀県では、全国に羽ばたく規模のスタートアップはまだ十分には育っていませんが、時間が経てば成功事例はいくつか出てくると思います。佐賀県の取り組みは、自治体の取り組みとしてモデルケースになりうる可能性を秘めていると考えます。 ただ、「どんな自治体でも佐賀県と全く同じことができるのか?」という疑問は残ります。他の自治体で業務の中に、産業DX・スタートアップ推進グループのような動きを、組み込むことができるのかといえば、なかなか難しいと思います。 佐賀県で起業家支援の取り組みを中心になって進めてきたのは、産業DX・スタートアップ総括監の北村和人さんです。北村さんのようなイノベータータイプの人物が、自分の能力を県庁という行政組織の中で発揮できることが、自治体という組織の性質を考えた時に、すごいことなのです。 北村さんのようなイノベータータイプの行政マンが全国の自治体に数多くいるとは思えないし、多分、そんなに人数もいらっしゃらないでしょう。 また、イノベーターが自治体の中にいたとしても、組織が硬直化していることが多く、佐賀県のようにイノベータータイプの行政マンが、自分の能力を発揮できる環境は少ないと思います。北村さんと一緒に働く、産業DX・スタートアップ推進グループのメンバーも含めて、「この人たちだからこそできた」「佐賀県庁だからこそできた」というのが、今の佐賀県の起業家支援の実情なのだと思います。 ただ、企業経営も同じですが、イノベーターがいる所でしかイノベーションを生み出せないとなれば、イノベーションの機会は非常に限られてしまいます。ごく一部の、天才的なイノベーターがいなければイノベーションを起こすことができないとなれば、そういう人がいない組織は打つ手はなくなってしまいます。 イノベーターがいない組織でイノベーションを生み出すには、「仕組み化」、「オープンイノベーション」が鍵を握ると考えます。 具体的には、組織が「起業家を支援する目的」といった本質的な部分をしっかりと組み立て、自分たちにできることは自分たちでやり、自分たちにできない部分は、オープンイノベーション的に、外部の専門家の知識を借りて実施するという方法です。 他の自治体でも、起業家支援に取り組んでいるケースは増えていますが、自治体が自分たちだけで抱え込んでしまってお手上げになったり、外部に丸投げしてしまい結果が出なかったりする自治体が多いと思います。自分たちにできることを明確にすることで、イノベーターがいない組織であっても光が見えてくるのではないでしょうか。 目標設定、連携マネジメント…起業家支援で自治体がやるべきこと ――自治体が自分たちでできることと外部組織にお願いすること、どのあたりで線引きするのが良いのでしょうか? 熊田さん どこからどこまでを線引きをするかは、ケースバイケースなので、「ここだ」と言い切れるものではないのですが、まずは、外部の知見を借りながらも、全体をしっかりとマネジメントすることが大切です。 自治体は民間企業ではないので、外部の民間企業と協業しながら、全体マネジメントをする事自体、得意ではないとは思うのですが、そこをどれだけきちんとコントロールできるのか、連携マネジメントができているかを自治体は問われていると思います。 オープンイノベーションで外部の民間企業と起業家支援プログラムを実施した場合、外部の民間企業が自分勝手に動けば、最終的な目的や目標がずれてしまう懸念があります。まずは自治体が最終目的を明確にして、最終目的に進むための枠組みを作り、最終目的にたどり着けるよう、参加する組織それぞれが連携することがマネジメントでは求められます。 ――産業DX・スタートアップ推進グループは、ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を作り上げています。各プログラムで年度ごとの達成目標を見据えつつ、大きな目標として佐賀から世界に飛び出すスタートアップを作るということを、県庁と外部の事業者が目線をそろえています。 熊田さん MVVがしっかりと存在することで、オープンイノベーションで入ってくる外部組織にも「我々の最終目標はこれだから」と明示することができますし、外部組織もミッションから外れたことはできなくなる。 「これをやってください」とか「これはやってはダメです」という制度ではなくて、「このミッションに向かうために必要なことはやっていいですよ」という制度であれば、一時的にメリットが生まれるようなことでも、ミッションとは関係のないことであれば、「ミッションと外れるようなことは控える」流れにつながり、外部組織が「やらないこと」が明確になります。 地方自治体は国とは異なる「きめ細やかな」起業家支援を ――政府もスタートアップの育成に向けた5か年計画の原案をまとめ、スタートアップへの年間投資額を現在の約8000億円から2027年度に10兆円規模に引き上げ、評価額1000億円以上の未上場企業「ユニコーン」を100社に増やすことを目指しています。国がスタートアップ育成に舵を切る中で、地方自治体のスタートアップ支援はどのような形を目指すべきでしょうか? 熊田さん 国のスタートアップ支援は当然必要でしょうし、やらなければならないことだと思います。国という規模感を考えた時に、国でしかできないことがありますので、国がやらなければならないことに注力して頑張っていただきたい。 一方で、私が対象にしているような、極端な言い方かもしれませんが、どこにでもいる普通の人の発想や、ちょっとした工夫とか、そういうものまで「国が支援しろ」と言われても、国も「いや、そこまではできないよ」となると思います。 こうした地域の小さなイノベーションの芽は、地域でしか支援できません。こうしたものに目を配り、声を拾い上げて、伴走して、密にコミュニケーションを取る、まさに佐賀県がやってきたことだと思います。 その地域の中核産業がどういったもので、その強みがどこにあるかを知っているのは地域の人です。そうした前提を踏まえて、その地域でしかできないことを、きめ細かく支援していくことを地域ではやっていけばいいだろうし、国の支援が必要なほど大きく成長する事業は、地域では対応できないので、国の支援を受けてやってもらうイメージだと思います。 ただ、国の支援だけだと埋もれてしまうアイデアはたくさんあるし、アイデアがあるのにチャレンジもできない状態は地域として非常にもったいない。一番地域のことをよく知っている人たちが、「これはうまくいくのではないか」「地域の中でいろいろ波及効果もあるかもしれない」と目利きをして、支援する形がいいのではないでしょうか。 ただ、地域にはあまりお金がないので、クラウドファンディングでもほかの手段でも形は問いませんが、お金をなんとか引っ張ってきて、アイデアを試してみる。ダメだったら、諦める。こうして試す人がどんどん出てきて、トライアンドエラーができる地域になっていかないとダメで、昔と同じビジネスを昔と同じやり方でやっていくのでは、先細っていくのは目に見えています。 「公平性」「平等性」の壁を仕組みで乗り越えた佐賀県 ――イノベーションを生み出す環境作りという点でトライアンドエラーを誘発するために、ある程度の失敗は許容してもらえる心理的安全性も大切だと感じています。そういう意味でも、県民の方を見て、県の産業とか企業を見ている自治体の役割は非常に大きいのではないでしょうか。 熊田さん もともと、自治体の仕事にはオープンイノベーションのためのマネジメントなんてものはありませんでしたし、成功するかしないかを後押しすることも仕事ではなかったはずです。 自治体の仕事は、最終的には平等性や公平性に行き着きますし、特定の民間企業だけをこう支援していいのかという議論は必ず最終的には出てきてしまいます。そういう意味で、佐賀県の取り組みは、自治体の常識を覆しながら進んでいると感じますし、可能性を秘めてると思います。 ただ、公平性、平等性の議論で言えば、支援する特定の企業を公募し、審査プロセスの透明性を高めることで、「不平等だ」という指摘についても、「そんなことは無いのであなたも応募してください」と説明ができます。 平等性や公平性は仕組みで担保してることをオープンな形で示すことができれば、特定の企業の支援は自治体でも可能なのではないかと佐賀県の取り組みで感じます。 ある種、「平等性、公平性が担保されない」と、後ろ向きな自治体は、自分たちで仕組みを考えることができず、何も仕掛けないことが当たり前になっているのだと思います。今後、自治体の能力、実力で地域差は拡大していくのでないでしょうか。 自分たちのできる範囲でできることをやっていけばいいし、できないのであれば、できる人にやってもらえばいい。できる人が地域にいるのであれば、なるべく地域の人たちを使いつつ、地域にいないのであれば、地域の外から連れてくれば良い。そういう形で広げながら、組織間の関係性を保った上で、全員でなんとかしていこうという心構えが大切だと思います。閉塞感が強まる地方では、総合力で何とかするしかないでしょう。 戦後、日本が進めてきた、中央で集めて、地方に流すというやり方は終わったと感じていますが、今でも地方は待ってる人が多いのではないでしょうか。「いつかまたあのいい時代に戻るんじゃないか?」と幻想を抱いている方もいるかもしれませんが、戻りはしません。待ってる間にその地域はなくなってしまう。そんな時代なのだと思います。 厳しい言い方かもしれませんが、何もやらずに待っているだけで動かなければ、見捨てられます。少なくとも助けて欲しいのであれば「助けてくれ」と言わないといけないし、やりたいことがあれば「やりたい」と言わないといけない。 待っていて救世主が現れて、助けてくれることはもうないと思います。動いた、頑張ったという地域だけが残る可能性があり、頑張らない地域は衰退する運命にあると思います。 熊田憲 1966年宮城県仙台市生まれ。東京理科大学卒業後、石川島播磨重工業を経て、東北大学大学院を修了、研究職の道に。東北大、事業創造大学院大学などを経て、2016年4月から現職。新規事業支援等に関するクラウドファンディングの効果について研究。「佐賀県によるクラウドファンディング:地方創生の実現に向けた影響と効果」「クラウドファンディングと地域イノベーション:ファンド・インキュベーション概念の探求的考察」など多数の論文を発表している。

Jカーブ成長を前提としない佐賀型起業家支援 日本社会に浸透し始めた「ゼブラ企業」との類似点

佐賀県のスタートアップ支援プログラム「Startup Ecosystem SAGA」は、ビジネスアイデア創出からプロモーションまで、6つの手厚い支援策を用意している。じっくり時間をかけてビジネスの中身を磨き上げるその姿勢は、短期間での急成長が必須とされるユニコーン企業だけではなく、より幅広い起業家の実情や課題に応え得るアプローチとして注目を浴びている。長期的な視点に立った起業家育成は、社会課題解決を目標とし、持続的繁栄を目指す「ゼブラ企業」と重なる点が多い。株式会社Zebras and Companyの共同創業者として「ゼブラ企業」の定着と「ローカル・ゼブラ」の普及に取り組む田淵良敬さんに「ゼブラ」の本質と地域発の事業創出について話を聞いた。 ――地域発で活躍をしている佐賀の起業家はまさにゼブラ企業になるのではということで今日はお話をうかがわせていただきます。 田淵さん 実は私の義理の父母が佐賀県出身です。そういう意味では縁深いですね。 ――Zebras and Companyの共同創業者で、代表取締役を務めていらっしゃいますが、どういう経緯で始められたのでしょうか。 田淵さん 私の経歴からお話しますと、約10年前からインパクト投資というものに関わってきました。2014年から15年ごろに、LGT Venture Philanthropyというリヒテンシュタインのロイヤルファミリーがやっていたインパクト投資ファンドに勤めて、15年に日本に戻ってソーシャル・インベストメント・パートナーズや社会変革推進財団で日本の社会起業家への投資や経営支援をしてきました。 やりがいもあったし、楽しかったのですが、同時に問題意識を持つようにもなりました。 日本では2010年前後くらいから、海外だともっと昔からスタートアップやベンチャーキャピタル(VC)が盛り上がりを見せて一大業界のようになりましたが、私が当時携わっていたインパクト投資の世界にも投資ファンドをやっていた人たちがたくさん入ってきました。 VCの手法は、簡単にいうとシリコンバレーにあるような企業に投資して、3年や5年といった短い期間に大きく成長させるというものです。あるポイントを過ぎると指数関数的に事業がスケールしてくる。よく言われるJカーブのように伸びて5年で上場するくらいのサイズ感になるので、それを狙って投資するわけです。 インパクト投資にもその考え方が持ち込まれましたが、世界中にユニコーンと言われる会社はたった1500社ぐらいしかない中で、インパクト投資にその手法を持ち込んでも、投資対象となる会社は限られてしまいます。 一方で、Jカーブのような成長はしないかもしれないけど、持続的な成長をしている社会起業家もいるわけです。自分の事業のステークホルダーにどういうインパクトを与えていくかと考えながら、事業を作る人たちです。資金供給側が見ている世界と、起業家や経営者の間には大きなギャップがある。事業の性質と資金の性質を合わせなければならない。これが、私が持った問題意識です。 そんなことを思っているころ、偶然の出会いがありました。ゼブラという概念はアメリカの女性4人が最初に作ったコンセプトなんですが、たまたま海外のカンファレンスで彼女たちと会う機会があったんです。私は是非日本でもと思い、彼女たちがやっている「Zebras Unite」の日本チャプターを作り、ゼブラの啓蒙を始めました。 図1 Zebras and CompanyのTheory of Change(TOC) これはTheory of Change(TOC)という、我々のビジョンに向かっていくステップみたいなものです(図1)。最初に始めた啓蒙が一番下に書かれていて、一番上の「優しく健やかで楽しい社会」を作りたいというビジョンに向かって取り組んでいるわけです。 今のステージは真ん中の赤紫の部分です。啓蒙の次は実務をしようということで、資金調達をして2021年にZebras and Companyという株式会社を立ち上げました。 ―― 「資金供給側が見ている世界と、起業家や経営者の間には違いがあり、資金の出し手側の事情が先に立ちすぎるとビジネスがゆがんでしまう。むしろ、事業の性質の側から資金の出し方をより多様なものにしていかなければならない」というのは、先に佐賀県の関係者と起業家との対談のなかでもでてきていました。 ところで、今はどんな事業をされているのですか。 田淵さん ゼブラ企業を社会に実装するということで、投資や経営支援をしています。「ゼブラ経営を理論化」と言っていますが、言語化、定量化、概念化といったことに取り組んでいます。 それを活用しながら、いろんな方たちとコラボレーションしたり、パートナーシップを結んだりして、社会に広まるようにしています。 最近、形になってきたのは政策です。2023年度骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針)にゼブラ企業の推進が明記されました。それを受けて中小企業庁と「ローカル・ゼブラエコシステム」推進政策を検討し、2024年3月6日には基本方針と2024年度の実証事業について発表することができました。 今後はさらに上の段階として、我々が関わっていないところでも、ゼブラ経営を行いたいという人、そういう会社をサポートしたいという人が増えてくればと思います。特に、資金面で既存のハイリスクハイリターンの投資とは時間軸やリターンは違うかもしれないけれど、お金を出す意義があるということが広まってほしいです。 日本にフィットしたゼブラ企業の概念 ――ユニコーンは定義づけがはっきりしていますが、ゼブラ企業はどういう位置付けと考えたらよいでしょう。 田淵さん 我々が考えている四つの特徴があります。 1:事業成長を通じてより良い社会をつくることを目的としている 2:時間、クリエイティブ、コミュニティなど、多様な力を組み合わせる必要がある 3:長期的で包摂的な経営姿勢である 4:ビジョンが共有され、行動と一貫している ユニコーンは、時価総額が10億ドル以上で未上場という外形的基準があるんですが、ゼブラ企業についてはそこまではっきりした定義はしていません。「特徴」と言っています。外形的なことよりも、経営姿勢とかマインドセットを大事にしているからです。 ――ゼブラ企業が注目を浴びつつある背景はなんだと思いますか。 田淵さん 世の中のサステナビリティみたいな流れはあると思います。 私がやってきたインパクト投資もそうですし、ESGやSDGs、最近だとパーパス経営などいろいろな言葉がありますが、いわゆる行き過ぎた資本主義や株主至上主義みたいなものが見直されてきた中で、ゼブラ企業もその一つみたいな形で捉えられているのだと思います。 やってみて気づいたのですが、ゼブラ企業の考え方は日本にとてもフィットしていたのです。先ほどお示しした特徴を見ていただくと分かるのですが、実は日本企業、いわゆる老舗企業が持っている特徴や経営姿勢と合ってるんです。アメリカから輸入したコンセプトですが、日本ではすごくフィットして広がっているということで、世界からも注目されています。政策に取り入れられた国は他にあまりないですしね。 ――ローカル・ゼブラが国の政策に入ったという話でしたが、全国の地方自治体もスタートアップ支援を活発化させています。こうした動きは起業家が育つのに寄与するでしょうか。エコシステムとして地域に定着するでしょうか。 田淵さん 一口でスタートアップ支援といっても、いろんな支援があるので、例えばフィンテックをやっているようなザ・スタートアップ、ユニコーンを何社か生み出しましょうみたいな内閣府の政策に合わせた施策を打ち出している地方自治体も結構あります。 一方で、そういう支援策もやっているけれども、本当に自分の地域にユニコーンっているのって内心思っている人たちもいます。ゼブラ企業だったらいるかも、というのは結構言われますね。 国としてはユニコーンのようなスタートアップを後押しするということでやってきましたが、東京などの都会とかだったらまだしも、その政策がどの地域にも一様に当てはまるとは限らないわけです。だんだんみんなそれに気づいてきて、自治体の支援にも多様性が出てきました。 上場は手段 地域にとっての最適が重要 ――佐賀県のスタートアップ支援は先駆的な取り組みだということで他県からも視察に来られています。「Jカーブ自体を否定するわけではないけど、そうした成長だけが唯一ではない」ということを支援の軸にしているので、Zebras and Companyと考え方が通底していますね。 田淵さん 似ていますね。我々も、言い方には気をつけていますが、ユニコーンやJカーブを否定しているわけではないんです。ただ、それを「前提としない」という言い方をしています。それが合うビジネスの方たちにとっては、VCはとても心強い味方になるわけです。同じ目標に向かって走ってくれて、お金も出してもらえるわけですから。 ただ、どんなビジネスもみんな上場しなきゃいけませんとか、Jカーブするということを前提にしてしまうと、手段と目的が入れ替わってしまいますよね。あくまでも上場は手段です。 どちらかというと、適材適所、多様性みたいな話ですね。まさに佐賀県さんがやってらっしゃるみたいに、両方あっていいと思うんですが、上場だけじゃないよねっていうのが重要なんだと思います。 ――これからの地方でのスタートアップ支援はゼブラ的なところに軸足が向かっていくのでしょうか。 田淵さん 内閣府がユニコーンを作ろうと言っているからそれに合わせて、というのは所与の条件ではないと思うんです。自分の地域にどっちが合っているか、どういう政策が合っているかをまさに考えるべきです。そもそもどんな地域を作りたいかというところでしょうね。それとその地域の現状を考えた上でどれが最適なのかを選んでいくということです。どの地域にも当てはまる政策はないわけですし、東京と地方は当然違う。いかに自分たちで考えるかっていうことが重要だと思います。 ビジョン掲げて仲間を作る ――利益追求型の企業は、利益が基準になるので経営面ではある意味分かりやすいです。一方で長期的な視野で社会性を優先させていく企業は、収益性などの業績の指標がおろそかになり、結果的に経営に失敗する可能性もあります。特に地方で起業する上では、人的資源や機会創出の面で都会に比べるとハンデがあるので、佐賀県ではそこを埋めようと支援しています。ゼブラ企業が地方で持続的な経営をするためにはどんな工夫が必要ですか。 田淵さん ゼブラ企業の経営はすごく複雑ですよね。利益追求型はシンプルだけど、それでも経営は難しい。ゼブラ企業の場合は、さらに社会的な軸が一つ増えるのでより難しくなるのはその通りです。これをやれば絶対にうまくいくというものはないので、無数の工夫をしなければなりません。 あえて言うと、特に地域ではいかに仲間を増やせるかが大事だと思います。 仲間は企業にとってリソースになります。我々にも、いろいろな形で協力してくれる仲間がいて、時間やお金を提供してくれています。たくさんの仲間の中から5社ほどが投資してくれています。 もちろん、戦略を作ったり、事業を作ったりするのは大事ですが、まずはリソースサイドをいかに充実させるかが大事だと思います。リソースがあれば打ち手が増えるので、自分たちの仮説も検証できて、成功確率が上がってくる。そうすると事業が出来てくるし、売上が伸びていく。こういう循環を作れるかが重要ではないでしょうか。 ――仲間作りとひとことで言っても大変ですよね。 田淵さん 難しいです。仲間を作るときに必要なのは、地域のビジョンとか思想なんですね。我々の言葉では、社会的インパクトと言い換えられるかもしれない。 社会的インパクトを掲げ、可視化して世に見せるのは、仲間を作るのにすごく大きな役割を持ちます。それを見て共感してくれて求心力が出てくる。集まった人たちがリソースになっていく。それは企業にとっても自治体にとってもそうなんだと思います。だから手段を考える前に、何をしたいという思いがあるかが重要なのです。 社会的インパクトと経営の両立 ――ゼブラ企業は、社会貢献などに目標があって利益優先ではない分、利益を目指さなくていいという言い訳にもなりかねないと思います。せっかくゼブラ企業に対して出資をしようという流れができつつあるのに、潰れる会社ばかりだと資金の流れが止まってしまい、当初の目標である社会課題の解決も遠のきかねないですよね。経営との両立が必要というマインドを広げていくことが必要ですね。 田淵さん その通りだと思います。難しいとは思いますが、だからこそ自分たちも含めて支援者がいるんだと思います。我々も投資先に何年かけてもいいよ、インパクトも何でもいいよ、というやり方はしていません。 投資するときには財務的なところも含めて目標を作り、そこに至るための戦略も作ってサポートしていきます。会社の持続性を無視して潰れられては困るので、そういうマインドセットを持った方たちが増えていくことが大事ですし、それを支援していくことも大事だと思っています。 ――最後に佐賀の地域から起業を目指す皆さんへのアドバイスをいただけますか。 田淵さん 起業されるということは、自分のやりたいことやパッションを持っているはずなので、それをかなえるために柔軟に考えてもらいたいですね。中小企業庁が始める実証事業もまさにそういうことを後押しするためのお金なので、ぜひ使ってほしいです。 ユニコーンでもゼブラでも、既存の枠がこうだから、それに自分たちの事業を当てはめるのではなくて、自分が本当にやりたいことは何なのかということから逆算して、どういう手段を使えばそれが達成されるのかということを柔軟に考えて欲しいです。佐賀県の取り組みもそうですが、探せば世の中にリソースはあるのでうまく使ってもらいたいと思います。 田淵 良敬 日商岩井株式会社(現双日株式会社)、米国ボーイング社を経て、LGT Venture Philanthropyやソーシャル・インベストメント・パートナーズで国内外のインパクト投資に従事。 その後、アメリカの4人の女性起業家が組織したZebras Uniteが提唱した「ゼブラ」の概念に共感し、Tokyo Zebras Uniteを創業。2021年に株式会社Zebras and Companyを共同創業する。 Zebras and Company 共同創業者 / 代表取締役、米国Zebras Unite理事、Tokyo Zebras Unite 共同創設者 / 代表理事。

佐賀藩の遺伝子、佐賀県に 受け継がれる先進性

明治の近代化の立役者とされる佐賀藩。鉄製大砲や蒸気機関を日本で初めて内製化するなど先進技術を積極的に取り込んできた佐賀藩は、有為の材を多数輩出した。中でも進取の精神で日本の近代化を推し進め、早稲田大学を創設した大隈重信の存在は大きい。そうした佐賀藩の遺伝子を引き継いだ佐賀県は今、スタートアップ支援で全国の注目を集める。佐賀県の先進的な取り組みについて、大隈を描いた「威風堂々」(中央公論社)などの著作を持つ作家、伊東潤さん(63)に聞いた。 聞き手 毎日みらい創造ラボ・高塚保 ――佐賀県のスタートアップ支援プログラム「Startup Ecosystem SAGA」は 段階に応じた6つの個別指導プログラムで 起業家の成長に伴走しています。 伊東さん 単にスタートアップ支援をしましょうでは、起業家はついてきません。佐賀県のスタートアップ支援は、しっかりしたロードマップができており、それに乗っていけば企業が形作られていくという画期的なものです。こうした現実的な発想は大隈重信のものに近く、佐賀県人の遺伝子に染み込んでいるのかもしれません。 幕末の志士たちの高潔な志があってこそ、明治維新は成ったかもしれませんが、佐賀藩士たちの参画によって理念は現実的な実行計画に変容し、近代国家日本が形成されていったのは、まぎれもない事実です。こうした大事業は理念だけではだめで、具体的な計画を立てられる人間がいないと成功しません。 具体的に言うと、鉄道を敷設するにも、貧乏国家日本には資本がありませんでした。それゆえ大隈重信などは、どこからいくら借り、いつまでに事業を軌道に乗せ、利益を出して借金を返済できるかといった計画を綿密に練り上げました。こうした大隈の計画性は、富岡製糸場などの殖産興業策全般にわたり、どれだけ日本の近代化に貢献したか分かりません。 現代の佐賀県の取り組んでいるスタートアップ支援も同様で、しっかりしたロードマップが出来上がっており、起業家は安心して身を任せられます。 鉄製大砲を内製できた唯一の藩=佐賀藩 ――佐賀藩は現在の理化学研究所ともいえる精錬方を設立するなど、新しいことを取り入れていく風土があります。その背景をどのように考えていらっしゃいますか? 伊東さん 幕末の佐賀藩には、蘭癖大名と呼ばれた藩主・鍋島閑叟(十代藩主、鍋島直正)がいました。彼はオランダなどの海外の技術を学び、自藩で反射炉を造り、鉄製の大砲や蒸気機関を製造し、それを幕府や他藩に売って稼いでいました。薩摩藩主の島津斉彬も同じように西洋の技術を取り入れ、集成館事業と呼ばれる殖産興業策を推進しましたが、外販には至っていなかったので、佐賀藩の先進性には驚かされます。 そもそも十八世紀末に産業革命を成し遂げた西欧諸国は、植民地政策を取り始め、東洋にも進出してきます。天保十一年(1840)、阿片戦争で清国が半植民地化されたのが典型例ですが、これにより欧米諸国の日本への侵攻が現実味を帯びます。こうした世界情勢を感じ取った閑叟は反射炉の開発研究に取り組みます。 しかしいかに佐賀藩が豊かと言っても限界があります。それゆえ閑叟は「西欧の産業革命は、鉄製大砲と蒸気機関」と認識し、選択と集中を図ります。このあたりが、何にでも興味を持った薩摩藩主の島津斉彬と少し違う点です。かくして佐賀藩は、ペリー来航以前から鉄製大砲を自力で製造できる唯一の藩となりました。 しかし世の中は攘夷の嵐が吹き荒れていました。攘夷思想を信奉し、西欧文明を拒否したのが長州藩・水戸藩・尊王攘夷志士たちですが、その逆に「夷の術を以て夷を制す」の道を進んだのが佐賀藩や薩摩藩でした。この二つの藩の出身者が主力となり、明治維新以降の近代化は推進されていくことになります。 政府移管で地域の工業化が衰退 ――佐賀藩は 日本で初めて大砲を内製化するなど、かつては高い技術力を誇っていましたが、その後、経済的には決して恵まれた状況にはなっていません。佐賀の乱などの影響が挙げられることがありますが、どのようにお考えでしょうか? 伊東さん 明治維新によって士族が身分的特権を失い、不満がたまっているところに、政府内の征韓派が下野したことで、士族たちの不満の持って行き場がなくなります。その頃の佐賀藩には、江藤新平に近い考えの征韓党と近代化に反対する憂国党があり、暴発寸前でした。そこに江藤が帰国することで火に油を注ぐことになり、佐賀の乱が勃発します。 しかし佐賀の乱が、佐賀藩時代から培ってきた佐賀県の産業を衰退させたわけではありません。 薩摩藩も同じですが、斉彬の集成館事業などがすべて政府に移管されたので、地域としての工業化は後退していきます。江戸幕藩体制のよさは、大名当主が自由に藩財政を掌握し、その使い道も好き勝手にできたことで、それがなくなれば地域の独自性や先進性は失われていくのは当然です。士族の反乱が原因だったというよりは、事業そのものを国家に接収されてしまったことで、地域の独自性や先進性が薄まってしまったのが衰退の原因です。 とくに廃藩置県後は、その地域の出身者でもなく、地域の発展にさほど熱心でもない藩知事が任命され、地域性は埋没していきます。その点、現在の佐賀県の山口祥義知事は鍋島閑叟のようにアイデアマンで、独自の県政を行っています。トップのそういった姿勢もあってでしょうけど、例えば、スタートアップやDX(デジタルトランスフォーメーション)についても国や他県とは違った独自の取組につながっているのではないでしょうか。佐賀県の目指す方向性は、これからの県のあり方の一つのモデルとなるはずです。 ――佐賀藩は長崎・出島の警護を務めており、欧州からの情報に触れられたことから先見性があったと言われています。大隈も長崎に出入りしていたようですが、長崎の経験は大隈にどのような影響を与えたのでしょうか? 伊東さん 大隈の父の信保は長崎港警備を専らとする石火矢頭人(大筒組頭・砲台指揮官)で、知行三百石に 物成 (役料)百二十石を拝領しており、上級家臣に名を連ねていました。 石火矢頭人は、佐賀藩と福岡藩黒田家が一年交代で幕府から任命されている「長崎御番」の中核となる極めて重要な役割を担っていました。 信保は数学的知識を持った砲術の専門家で、幼い大隈を大砲の試射場や長崎にしばしば連れていき、大砲の発射教練を見学させていました。佐賀と長崎の間は海上三十里(約百二十キロメートル)ほどで、船を使えば一昼夜で着きます。 四十七歳で死去した父と大隈重信が過ごした日々は長くはなかったのですが、大砲と築城(台場)に強い関心を抱いたのは父の影響だったと、後に大隈は述懐しています。 その後、大隈は佐賀藩の貿易事業に携わり、佐賀藩の特産品を売り、列強から艦船や機械を購入する仕事に就きます。この頃に学んだ国際的な貿易ルールや外国商人との交渉術が、後年大いに役立つことになります。 交渉力と財政運営に優れた大隈 ――大隈は征韓論に反対して明治政府の中で生き残りました。その後、鉄道敷設、太陽暦の導入、郵便制度の整備、富岡製糸場の設立など多くの事業に関わりましたが、こうした大隈の先見性はどこで培われたものなのでしょうか? 伊東さん 一に閑叟の影響、二に佐賀藩の洋学教育、三に義祭同盟(佐賀藩内の尊王組織)での切磋琢磨、四に英語の師であるフルベッキの情報でしょうね。佐賀市にある大隈邸に行った折、蔵のようなところの二階が大隈の部屋で、そこで義祭同盟の仲間たちと夜から朝まで議論していたと聞きました。そうした切磋琢磨の中で近代化の必要性を感じていたのでしょうね。 さらに東京に出てから、英国公使のパークスとの交渉で鍛えられたのも大きかったですね。大隈の交渉力と財政運営力は、こうした幼少年期から青年期にかけての教育や影響の賜物です。現代を生きる我々には、こうした師に恵まれなくても良書があります。とにかく賢人や先達の書を読みまくることで、自ずと道が見えてくるはずです。 先にも触れましたが、大隈は単にビジョンを提示するだけでなく、実現に至るまでのロードマップが描けるところに強みがありました。そこには具体的な資金計画まで綿密に練られており、当時としては驚嘆すべきものでした。こうした実務の才能は、理想ばかりを追い求める志士たちが作った維新政府にとって、いかに重要だったかを痛感させられます。 ――大隈は政治的にも日本最初の政党内閣を樹立するなど、先進性を発揮しました。下野したこともありましたが、返り咲く。大隈の柔軟性というか、しぶとさはどう形成されていったのでしょうか? 伊東さん 日本を近代国家にさせたいという一念ですね。大隈の凄さは、私利私欲ではなく、常に日本をどうするという観点に立てたことです。名声欲や金銭欲など全くなく、大隈は常に大局に立って明治日本の諸問題に取り組んでいました。教育事業に私財を投じたのも、その一つです。ずっと先を見据えていたからこそ、こうしたことができたのです。 佐賀県人の気質は大隈譲り? ――大隈の進取の精神が、今の佐賀県庁のスタートアップ支援に相通じるところはありますか。 伊東さん DXを意識した佐賀県産業スマート化センターによるIT企業とのマッチングなどは、働き方改革につながっていくのではないでしょうか。これは大隈の合理性につながります。スタートアップ支援の取り組みを始めたのも自治体の中では早かったようですが、とりあえず走り出すという佐賀県人の気質は、大隈譲りなのかもしれません。 私は起業家を志望する若者たちに、伸び盛りの業界よりも衰退ないしは停滞している業界に目を向けることを勧めています。そうした衰退産業を起業によって立て直せと言っているのではありません。なぜその業界が衰退したのかを追究することで、大きな学びがあるからです。目を向けるものは未来の新しい技術ばかりではありません。過去の歴史や衰退していった産業から学ぶことが、自分の事業にも役立ってくるのです。 逆に衰退産業が、スタートアップ企業にとっては狙い所ということもあります。衰退産業ほど先入観、思考停止、固定観念にとらわれていて、そこから脱することができません。これらを取り払ったところで新しいものが生まれてくるので、起業家にとって衰退産業は狙い目だと思います。 佐賀県で事業を立ち上げると、衰退産業に目を向けやすいかもしれません。東京にいると見えないものが、距離を置いた方がよく見えるという面もあるでしょう。地域発のスタートアップは今注目を浴び始めていますが、今後ますます注目されていくのではないでしょうか。 伊東潤 1960年神奈川県横浜市生まれ。 早稲田大学卒業後、外資系企業、経営コンサルタントを経て、2007年「武田家滅亡」で作家デビュー。「国を蹴った男」で第34回吉川英治文学新人賞を受賞。現在、BS11の番組「偉人・敗北からの教訓」(毎週土曜日20時~)で解説を務めている。

全は個。個は全。十字架を背負った男たちの起業物語。株式会社WIDE 代表取締役 北原 誠大さん

記事:山本卓(合同会社Light gear代表) 「友達同士で起業はしないほうがいい」。そういった記事を目にすることがある。責任の所在が分からなくなる、公平性がなくなる、意思決定が遅くなるなど、さまざまなデメリットが存在するからだ。そんな一般論を覆すスタートアップが佐賀県にはある。佐賀大学発の株式会社WIDEである。代表の北原誠大さんに、友達同士での起業をするためのチーム作りについて話を伺った。 4人合わせて、株式会社WIDEです。 ――佐賀県の起業家として私と同期の北原さんとこうしてゆっくりお話しするのは初めてで楽しみにしてました。株式会社WIDEについてお話をお聞かせください。 北原誠大(以下、北原)さん 私たちの会社は、主に部活動関連事業とスポーツ関連事業の二つを展開しています。部活関連事業は、2023年3月にリリースした部活動と外部指導者を繋ぐマッチングプラットフォーム「sukusupo(すくスポ)」です。子供たちに専門的な指導を届けたいという想いから始めました。自治体の方とお話をしながら外部指導者や教育委員会などの手が届かない部分のサポートをし、会議レベルから入り、部活の未来を一緒にデザインしていくような伴走支援的なこともやっています。部活動のオリジナルグッズを作り販売できるサービスも始めました。他に、サガテレビと行っている佐賀県内のスポーツの情報が集まるWEBマガジン「かちスポ」のライターといった執筆活動など、スポーツ関連の事なら何でもやっている会社がWIDEです。 ――今まで「すくスポ」をネットニュースやビジネスコンテストなどで目にすることが多かったですが、他にもいろんなことをやっているんですね。 北原さん 佐賀県はプロスポーツが盛んですし、SAGA2024(第78回国民スポーツ大会及び第23回全国障害者スポーツ大会の愛称)がまもなく開催されますので、そういった関連事業を受託させていただいたり、「スポーツ関連の会社」と思ってくださる方が増えてきました。 【左から、三枝(みつえ)功伸さん、永石恒陽さん、山口修平さん、代表の北原誠大さん。】 ――現在、北原さん合わせて4人のメンバーですが、個々でも仕事をしているんですよね。高校の部活指導の仕事は個人で請け負っているんですよね。 北原さん そうですね。高校から「外部指導してください」とお願いされまして。会社とは別には個人の仕事ですが、自分としては指導をしながら現場で得た経験を会社に持ち帰って事業に活かすところがあるので、繋がっています。 ――その他の皆さんはどんな仕事をしているんですか? 北原さん 永石恒陽は、個人では、情報教員を持っていたので、現在敬徳高等学校(佐賀県伊万里市)で非常勤講師として働いています。会社では、サガテレビから受けている『カチスポ』の業務を担当しています。山口修平は、子どものころから野球をしていて、高校ではキャプテンを務めていました。その経験を活かし、個人で、地元の整骨院で子供たちがストレッチメニューするときのサポートをしています。あとは経理関係の仕事を受託しています。会社では、スポーツの教室のイベントなど企画を担当しています。三枝功伸はデザインが得意なので、チラシなどの製作やメタバースのグラフィックの構築などを個人で受けています。会社では、お気に入りの部活を応援するサイトのオリジナルグッズ制作を担当しています。 ――WIDEのみなさんってすごいスキル持ちばかりなんですね!個人で活動もしますが、それぞれがトップとなって役割分担しているんですね。 北原さん 僕も外部指導を個人で行いながら、「すくスポ」事業をトップで進めています。それぞれが個人で仕事をしながら、WIDEで請け負っている事業はそれぞれがトップとなって事業を進めています。これまでいろんなプレゼン大会やネットニュースなんかで取材対応をしているのが僕なので、「WIDEって北原君しか出ないよね」って言われるんですが、WIDEを維持してくれているのは他の3人だったりするんですよね。 【部活動の外部指導を行う北原さん】 きれいごとだけじゃない。教育の世界って課題がたくさん?! ――それぞれがトップとなって事業を行うWIDEですが、小さい頃から一緒の友達で設立されたんですよね。 北原さん 4人のうち3人は小学校からの幼馴染なんです。大学2年生の頃、コロナ禍で大学がオンライン授業になり、地元の鹿島市に4人が戻ってくるタイミングがありました。現在会社がある私の祖父母の家に集まり、オンライン授業を受けたりしながら、寝る時間を削ってずっと話をしたり1年間ほど寝食を共に過ごしていました。 ――秘密基地みたいで、おもしろいじゃないですか! 北原さん 3年生に近づいてきて就職活動を始めないといけないと感じ始めた頃、「将来はどうするの?」と未来について、みんなで話すようになりました。僕は寝食ともに過ごした1年間がすごく楽しかったということもあって、就活するイメージがわかなかった。ただ漠然と「このままずっとこの仲間で一緒にいれたらいいな」と思っていました。 ――それで起業をしようという話になったんですか? 北原さん 「起業ってよくない?」と、はじめに言い出したのは、山口か三枝あたりだったと思います。もともと僕たちは、人と違うことをするのが好きな仲間でした。高校の文化祭で恒例になっていたダンスを欅坂46のダンスに変えました。入学当時からずっと見てきた僕たちは、「恒例行事はなんかサブくない?違うことやろう」と冒険したくなったんです。数十人有志が集まって、文化祭当日までめちゃくちゃ練習しました。最終的に自分たちが作ったもので、みんなが楽しんでくれて認められたという成功体験が忘れられないといこともあって、就職活動ではなく起業という道をみんなで歩んでいこうとなったのかなと思います。 【北原さんの祖父母が住んでいた家は、秘密基地のようだ】 ――北原さんは、前向きに起業を考えていたんですか? 北原さん 本当は安定の道に進もうと思っていました。両親が教員でもあり、自分も教育学部に入学して、将来は教員になるみたいに考えていました。だだ他の3人が起業で盛り上がっている姿を見て「本当に大丈夫なのか」と心配の目で見ていたのがスタートでした。 ――北原さんが起業を決めたきっかけは何だったんですか? 北原さん 実は大学1年生の頃に思うことがありました。教育学部の講義で「教育の世界がいかに厳しい世界なのか?」という、教育現場における教員の労働環境の過酷さについて話してくれた先生がいました。普通の講義だったら、いかに教員という仕事は高貴で素晴らしいものなのかということを基本的に教えられると思うんですが、その先生の授業は「こんな過酷な環境だけど、教員になりますか?」と現実を突きつけられるそんなものでした。 ――リアルを感じさせてくれる講義って、かなり刺激がありますね。 北原さん 講義の中で、取り上げられていたトピックの一つが部活動でした。部活動も教員を苦しめる一つの要因だと教えてくれました。僕は高校生までは部活をする側で、「部活って素晴らしいもの。青春の1ページだ」と思っていたんですが、部活には先生を苦しめているという側面があり、システムとして不完全なモノだと気づかされました。卒業後、教員になってサッカーを教える人生を送ろうと思っていたのですが、「なんかそうじゃないな」と立ち止まったんです。 ――北原さんは、部活動の先にある、甲子園やインターハイなんかでキラキラした世界がある一方で、いい環境でプレーできない生徒がいることも部活システムの欠陥と感じていたんですよね。 北原さん 教員ってたくさんの問題を抱えながら仕事をしている職業だと気づき、講義を受けながら、様々な部活動に関する文献を読み、部活動のメリット・デメリットを調べ、1年生の終わりごろに一本のレポートにまとめました。そんなことを思い出したのが、みんなが「起業したい!起業したい!」と盛り上がっている時でした。僕はみんなに「何も決めていないのであれば、部活動の問題解決ができる起業なら俺も乗りたい」と書いたレポートを手渡し、思いを伝えました。3人とも部活をやってきた人間だったので、共感してくれて、「部活動を僕たちが変えよう」と起業を決意しました。 同じ十字架を背負った熱い絆が生んだWIDEというチーム ――大学3年生の頃ですね。学生時代に起業をすることへの不安はなかったんですか? 北原さん 怖さはあまりなかったです。だた、「何からすればいいんだろう?」と疑問がありました。隠しても仕方ないので全部話そうと思います。実は、WIDEのメンバー全員マルチ商法に引っ掛かり総額120万円借金させられまして。 ――え?マジですか? 北原さん 大学2年生の春ごろですかね。永石が広島でバイトしていた時に「ビジネスについて学べる情報商材があります」と声をかけられたんです。右も左も分からなかったこともあって、永石がまず布教されまして。鹿島市に戻って来た永石が「みんなでこのビジネスやろう!」って誘われ、僕たち全員、「起業するぞ!」ってモチベーションが高かったので、その情報商材を購入するために全員がやることにしたんです。 ――購入っていくらかかったんですか? 北原さん 一人30万円です。大学生の30万円って払えないじゃないですか。マルチ商法の方から「消費者金融で借金してください。この商材買えば30万円なんて半年で返済できますから」と。僕たちは、そういうものなのかなと思って。 ――みんな素直すぎませんか?! 北原さん 今だったらわかるんですが、当時の僕たちは何からしたらいいのか分からなかったので、この人が導いてくれると思い込んでしまったんですね。起業したいと、モチベーションが高い状態の時に、「起業するんだったら、こういうリスクをちゃんと取らないといけない時がある」とか、それっぽく言ってきて。「確かに!」と納得させられていたといいますか。マルチ商法ってことに気づかなかった。それに気づかせてくれたのが、株式会社Dessunの高橋さんです。「部活動の課題を解決するために起業をしたい」とWEB上に記事を書いていたのを、たまたま高橋さんが読んでくれて、DMを送ってくれたんです。驚きましたね。メンバーに「なんか社長さんから声かけられた!どうしよう!」って。すぐに高橋さんにお会いに行きました。起業したいと話をしながら、何も動けていなかったので「実はこんなビジネスを始めようと考えています」とマルチ商法の話をしました。すると高橋さんの顔が曇ったといいますか「それ、絶対アウトなやつだよ」って言われて、そこで気づいたんです。僕たちは騙されていたことに。 【真ん中でピースをしているのが、株式会社Dessunの高橋さん】 ――高橋さんがいなければ、どうなっていたかと思うと怖いですよね。 北原さん 契約書も書かされていたので、取り戻せないだろうと。4人の総額120万円の借金を背負った状態から、僕たちの起業がスタートしました。この話は借金を返すまで言えないなと思っていましたが、返済が終わったので言えるかなと(笑)。 これから起業をする学生さんの役に立てるのならって。 ――身をもって語れるものがあるって財産ですよね。 北原さん こういう経験があったから、この大人が信用できるのかどうかみたいなものは、絶対に見るようにしよう思いましたね。高橋さんと出会い、佐賀県が行っている起業や新しい事業をおこしていくための企画とコミュニティづくりをしてくださるStartup Gateway SAGAに参加することが出来たことは、本当に良かったです。まだ何も成し遂げていなかった自分たちを温かく迎え入れてくださったこのコミュニティにいれば、「僕たちは成長できるんじゃないか」と本気にさせてくれた。 ――Startup Gateway SAGA のイベントでみんな皆勤賞だったですよね。私も皆さんと会う度に成長している姿に、刺激をいただきました。 北原さん WIDEという会社は、異様に仲がいいんです。ただそれだけではなく、1年間、寝食を共にして120万円という十字架をみんなで背負ったことで、「部活動の未来をみんなで作ろう」と本気で目指せるチームになりました。 学生起業家から社会人へ。グラデーションの中での意識したチームの役割 【2023年大学を卒業し、社会へ飛び出した】 ――学生起業家として会社を立ち上げ、卒業し、社会人として仕事を行うWIDE。会社としての意識の変化はありましたか? 北原さん 幼馴染や友達同士の起業っていろんなデメリットがあると言われることがあります。一企業として利益を求めるべきだけど、「現状楽しいからいいよね」って馴れ合いで終わらせてしまう部分があったりして、甘えてしまう部分があります。会社を成長させるより、「倒産しないようにするためにはどうしたらいいか」っていう思考に陥りがちになる。ただ会社2年目に入り、大学を卒業し個人で仕事をしながら会社経営をするようになっていくと、会社への帰属意識が若干薄れてきた部分があり、丸一日かけて全員で話し合う総会を行ったんです。 【丸一日缶詰になりながら、今後の会社経営について話し合った】 ――総会では、どんなことを話し合ったんですか? 北原さん この先委託に頼らず、現状に甘えずに攻めの経営をしていかなくてはいけない。各々で役割を持つことを明確にしようと話し合いました。WIDEの代表は僕ですが、みんながプレイヤーであって、みんながリーダーでもある。同じ感覚でいられるように、友達同士だからできる会社経営の形を目指すことになったんです。 ――この仲間だからできる起業の形が、ここにあるわけですね。 北原さん 僕は教員になるという、目の前に道を掴める状況があった中で、この3人と起業すると決めました。この仲間がいなければ進むことは出来なかったと思っています。自分の心の支えであり、原動力は、仲間の存在だと思っています。 ――これからのWIDEが目指す未来にはどんな世界が広がっているのでしょうか。 北原さん 部活で困っている子どもたちの役に立てる自分たちでありたいと思います。そのために「すくスポ」という事業を広げていきたい。そして、その先の未来は、やはりこの仲間とずっと一緒に仕事をして、ワクワクすることをやり続けていきたいです。 北原誠大さんプロフィール 2000年佐賀県生まれ。佐賀大学教育学部在学中に、高校の同級生と同社を起業。「すべての子どもたちに専門的な指導を」を合言葉に、部活動と指導者が繋がるマッチングプラットフォーム「sukusupo(すくスポ)」を運営する。現在、県内の高校でサッカーの外部指導者も務める。

「地方企業をカッコいいチームが救う?!」デッサンの夢の向こう側。株式会社Dessun 代表取締役 高橋 真哉さん

記事:山本卓(合同会社Light gear代表) 社会貢献のプロフェッショナルNPOとタイアップする企業が出会う、マッチングプラットフォーム「TIE UP PROMOTION(タイアッププロモーション)」や、現在開発中の「トラノマキ」など、システム開発を手がける株式会社Dessun代表取締役の高橋 真哉さん。数々のビジネスコンテストで受賞するなど華々しい活動をしている。地域企業の持続可能な未来をデザインする会社としての夢と、高橋さん自身が描く夢の向こう側について、話を聞いた。 会社の秘伝の書?!を簡単に構築できるサービス「トラノマキ」 ――「トラノマキ」という新しいシステムを開発されていると聞きました。 高橋 真哉(以下、高橋)さん 一言でいうと、従業員向けのマニュアルを、BASE(ベース)やShopify(ショッピファイ)のようなインターネット上で商品やサービスを販売するウェブサイトのように簡単に作成できるサービスです。会社内で作成されたマニュアルをより簡単に構築し、情報共有できるのが特徴です。 ――マニュアルって、作業の手順や流れを書いているものですよね。 高橋さん 例えば、飲食店に入社した際、お客様への対応や調理方法など、飲食店としてのマニュアルがあると思います。それって紙で渡されませんでしたか? あれって1回見たら、一生見なくないですか。マニュアルを作成しても、一生見ない場所に置かれてしまうことがあります。これは飲食店に限った話ではなく、企業も同じです。残業に関するルールや福利厚生の使い方など、会社には様々なルールがあります。散らばった情報を従業員がアプリ内で閲覧できるようにすると、教える側としても新人研修などの際に時間を短縮でき、学ぶ側もすぐに確認でき業務効率が上がるようになり、会社としての成長スピードが早くなると思います。トラノマキのシステムを使用してマニュアルを見える化することで、業務効率化につながると考えています。いわゆる会社のルールブック「虎の巻」みたいなものをテキスト化してまとめておく提案です。 ――面白い事考えますね。 高橋さん 現在はまだベータ版ですが、システム開発中にも関わらずお客様からの反響が大きく、多くの経営者が抱えている課題にアプローチできるシステムだと感じています。 【ホワイトボードに書いてわかりやすく説明をしてくれている高橋さん】 ――経営者が抱える悩みって、どんなことが多いんですか? 高橋さん 企業の課題は多岐にわたり、業績の課題や新規事業、後継者問題などがあります。全国的にもそうですが、佐賀でも人口減少が課題とされている中で、人材採用にも多くの企業が悩んでいます。 ――高橋さんはIndeed(インディード)の日本立ち上げメンバーとして3年間、その後リクルートにも4年ほど出向していましたよね。採用に関しては、その道のプロ。採用事業という側面から見る今の佐賀ってどう感じていますか? 高橋さん 採用を考えると、佐賀県全体の人口が減少傾向にあることが課題と考えます。人数が少ない中での人材争奪戦が続いており、「こっちが採用すればあっちが損する」という状態です。全体の人口や若年層の数を考えると、地方で少なくなるのは仕方ないことだと思います。例えば100人の会社があったとします。従来は100人で全ての業務を行っていましたが、採用が難しくなり90人で対応する必要が生じた場合、仕事の負担は1割増えることになる。これが離職率の上昇につながる要因となります。これが現在の日本の状況です。もちろん、私はこの課題に対し、10人を採用するといった方法もありますが、1人あたり1時間の業務を削減できるシステムを導入するとどうなるでしょうか? ――100人で1日100時間の工数が減る。 高橋さん それを20日間やろうと思ったら2,000時間です。2,000時間って大体18人分の労働時間にあたります。会社は18人分必要なくなるんです。 【開発中のトラノマキのシステムの立ち位置の図】 ――ということは、100人でやっていた仕事が、82人で済むとなると、人件費の削減にも繋がりますね。 高橋さん 82人の仕事を90人でやるとなると、従業員の満足度はめちゃくちゃ高くなるじゃないですか。これからAIの進歩により、人の仕事って奪われる可能性が十分ある。そんな中で目の前の10人を採用していくことにだけに、重きを置くことに疑問を感じました。企業として30年後も40年後もその人を雇用し続けられますか? 経営者として疑問だと思うんです。だとしたら、早い段階で「システム開発をし、10人分の仕事がまかなえるのではないか?」と仮説を立ててから進んでいく提案をした方がいいのではないかと私は考えています。このトラノマキという自社サービスは、マニュアルを見える化するシステムです。マニュアルを自分のスマホで確認できるようにすることは、離職率を下げる一つのソリューションになるし、業務効率化や業務改善など企業課題を解決できる一つのツールになると考えています。私ができる採用課題に対するソリューションは、リアルに採用していくことも可能ですし、システムを開発して業務効率化を行い、従業員の負担を軽減させることもできます。 トラノマキのきっかけは「ムツゴロウを釣る人!?」 マニュアル化は未来をデッサンする方法 ――今やIT企業として、多方面で活動している中での、今回の「トラノマキ」というマニュアル作成アプリの開発。このシステムを作ろうと思い立ったきっかけは何だったんですか? 高橋さん 佐賀県鹿島市で打ち合わせをしている時、ある方のお話を聞きました。ムツゴロウの伝統的な釣り方を継承している最後の一人がいるが、後継者がおらず、その方がいなくなれば伝統が途絶えるという話でした。このことを聞いた時に「そういった後継者不足って田舎は特に多い」と思ったんです。たとえば、町の中華屋さんのチャーハンが美味しかったとしても、後継者がおらずその味が次の世代に受け継がれない可能性があります。この後継者不足という課題は地域だけでなく、中小企業でも起こっていることです。文化や歴史、知識が途絶えることは社会的にもったいないと思いませんか? 【有明海のムツゴロウ】 ――確かに。 高橋さん 担い手が現れず文化や歴史・知識が途絶えてしまう。「それは何故だろう?」と考えたんです。いろんな要因がありますが、一つとして「社長がやっている事を知らない」ということがあるんじゃないでしょうか。「背中を見て、目で盗め」ではなく、「社長のやっている事をマニュアル化できたら良いのではないか」と考えたのがきっかけでした。 ――マニュアル化することで、知識や情報の引継ぎにもなるということですね。 高橋さん 中小企業の社長さんが行っている業務、たとえば銀行取引などは、社長一人で覚えている場合が多いでしょ。メモに残していない情報がたくさんあると、いざ誰かに会社を引き継ごうと思ったときには時すでに遅し。会社経営は社長にしかできないことが多いため、引き継ぎができなくなるという問題が生じます。そうならないためにも、経営者の知識や会社ルールを一つのマニュアルにまとめ、次世代に引き継ぐ準備をすることが、10年20年と企業の持続的な未来を描くことに繋がるだと思います。 ――もともと存在していた知識や経験など会社のルールを、言語化させる。そんな感じですね。 高橋さん 背中を見て盗めと言ってたお寿司屋さんで、シャリを作るのに5年かかっていた従業員が、このトラノマキで自分のスマホで確認することが出来るとどうなりますか。 ――従業員の成長スピードが上がる。 高橋さん そうです。覚える手間を効率化し、教える手間を省くことは、業務改善や技術の継承につながります。有田焼の製作過程などもマニュアル化すれば、「有田焼を焼いてみたい!」と後に続く人が出てくる可能性もある。 【ひとつひとつの言葉を丁寧に説明してくれる高橋さん】 ――マニュアルがあることで未来を描くことに繋がる。持続的な企業の未来はDessunのミッションとイコールするわけですね。 高橋さん そうですね。会社経営をしていると突然、経理や要職の人材が辞めてしまうことがあると思います。そういった時に、このトラノマキに会社のマニュアルを集約しておけば、助かる経営者がたくさんいると思いませんか。私は、ムツゴロウのお話のように「10年後の未来が描けない」と悩む経営者の助けになりたいんです。 経営に触れた瞬間に感じた想い「経営者の為だったらなんでもやります」 ――そうした高橋さんの想いは、Indeed やリクルートで働いていた時代に培ったものなのでしょうか? 高橋さん 当時の仕事は、採用のサポートのみをしてきました。「そんな年収じゃ採用できませんよ」とか、私自身、採用についてなんかすごく簡易的に考えていました。採用のやり方について教える感じだったんです。ある時期、香川県の会社の顧問になった時に、PL(損益計算書)を見せていただいたことがありました。そこには、売上や原価が書いてある中で、人件費のコストが全体の7割を占めていました。尚且つ最低賃金上昇時期だったことも加味している時に、「売上があって、それから人件費などいろんなものが引かれて最後に残るお金ってこれなんだ」とわかりました。これまで2次元で考えていた経営というものが、もっと複雑化して見えました。世の中って単純なものではなく、いろんなものが複雑に混ざり合っている。採用って会社を運営する中での一つのツールでしかないんだと気づかされました。 ――いままで見ていた世界観が広がったんですね。 高橋さん 当時の私は、会社に何人採用できたか、という世界感で仕事をしていました。しかし、採用の本当の目的は「売上向上とその結果会社にどれだけの利益をもたらすことができるのか」にあることがやっと理解できたんです。それがきっかけでIndeedを辞め、佐賀で起業することにしました。 ――高橋さんとお話していると、仕事においての経営者の方への想いが強いイメージがあります。なぜ経営者の助けになるシステム開発に重きを置いているんでしょうか? 高橋さん 私は田舎の社長が大好きなんです。地域を盛り上げることはどの地域でも必要で、その地域を盛り上げている地域企業の経営者の味方であり続けたいと思うのが、システム開発をする理由だと思います。 【誰の為のシステムなのかという問いは、高橋さんの根本にある想い】 ――今でも、仕事をする際に大切にしている想いはなんですか? 高橋さん Indeedには「ジョブシーカ―ファースト(求職者を一番に考える)」という言葉がありました。Indeedが決めたルールに、某大手企業がそぐわないとして広告掲載を打ち切ったことがあったんです。 Indeedは広告業というものなので、企業からお金をもらって経営をする会社です。お金も当然大切なのですが、企業よりもジョブシーカ―(求職者)を大切する理念を目の当たりしたときに思った「誰のためのサービスなのか」という軸は、今の私の仕事をする際に、もっとも大切に考える想いだと思います。 ――高橋さんにとっての、誰の為のサービスなのかの誰は“経営者”なんですね。 高橋さん 人を採用している経営者をめちゃくちゃリスペクトしています。だって人件費ってものすごく高くないですか。一人を採用するのに年間500万円必要だとして10人だったら、5,000万円でしょ。人件費を払いながら、会社を経営し続けている経営者は、私にとって全員を尊敬します。だから、どんな手段であっても、私は経営者の為、力になりたいんです。 高橋さんがデッサンする夢の向こう側 ――Dessunを今後どういった会社にしていきたいですか? 高橋さん 「企業の持続的な未来を描こう」っていうのがうちのミッションです。そのためには何をしてもいいんじゃないって思ってるんですよ。企業が5年後も10年後も、100年後も生き続けるために、何かうちのサービスとか、僕のノウハウとか従業員のノウハウとか、そういうのを掛け合わせた上で、その企業がより持続的にその経営を行っていく手助けができたらと思っています。 【会社の事ではなく、自分自身の夢について語る高橋さん】 ――夢の為に手段を択ばない姿勢。めちゃくちゃカッコいいです。 高橋さん 抽象的なんですけど、憧れられる会社になりたいんです。「Dessunみたいな会社を作りたい」と思ってもらえる会社にしていきたいと思っています。佐賀ってなんで人口減少しているのかと考えた時に、「魅力に感じる企業が少ない」のではないかと思います。だから就職の為に県外へ人が流れる。魅力的な企業が増えることで、就職先が増え、大学も増え、住む人も増えると、中学校や小学校も人が増えていく。だから魅力ある企業が増えることが佐賀県の人口減少を食い止めるきっかけになると思っています。それに… ――それに? 高橋さん うちの会社は現在7名が働いてくれています。会社の暗黙のルールみたいなものですが、「仕事は会っている時にはしない」んです。トランプや麻雀などで遊んだり、みんなでおいしいご飯を食べています。普通の会社では考えられないことかもしれません。そして2年後には年収1,000万円を全員が稼げるようにする。仕事は遊びながらも、やる時は集中して完璧なものに仕上げる7人のプロフェッショナルな組織にしたいんです。 ――その会社、めちゃくちゃカッコいいじゃないですか。なんか漫画ワンピースの麦わら海賊団みたいですね。 高橋さん 一番遊んでいて、一番給料をもらっていて、一番楽しそうな、カッコいい集団にしたいんです。(笑) そんな私たちDessunが、経営者が困っている時に現れたら、経営を立ち直せるみたいな感じになりたいですね。私の会社のようなIT企業は、どこにでも作れると思うんです。Dessunが、佐賀の中での新しい会社の一つの見本になれる気がします。そうすると、きっと佐賀という地域への社会貢献にもなるんじゃないかなと思っています。 高橋真哉さんプロフィール 1983年東京都生まれ。Indeed Japan初期メンバーとして入社し、上場企業を中心とした100を超える採用に携わる。その後、Indeed初のリクルート出向を行い新プロダクトの開拓および、リクルート系代理店のマネジメントを行う。2020年に自社プロダクトに着地するサービスは顧客への本質的なサポートでは無いと考え、株式会社Dessunを創業し中小企業の顧問事業も務めている。

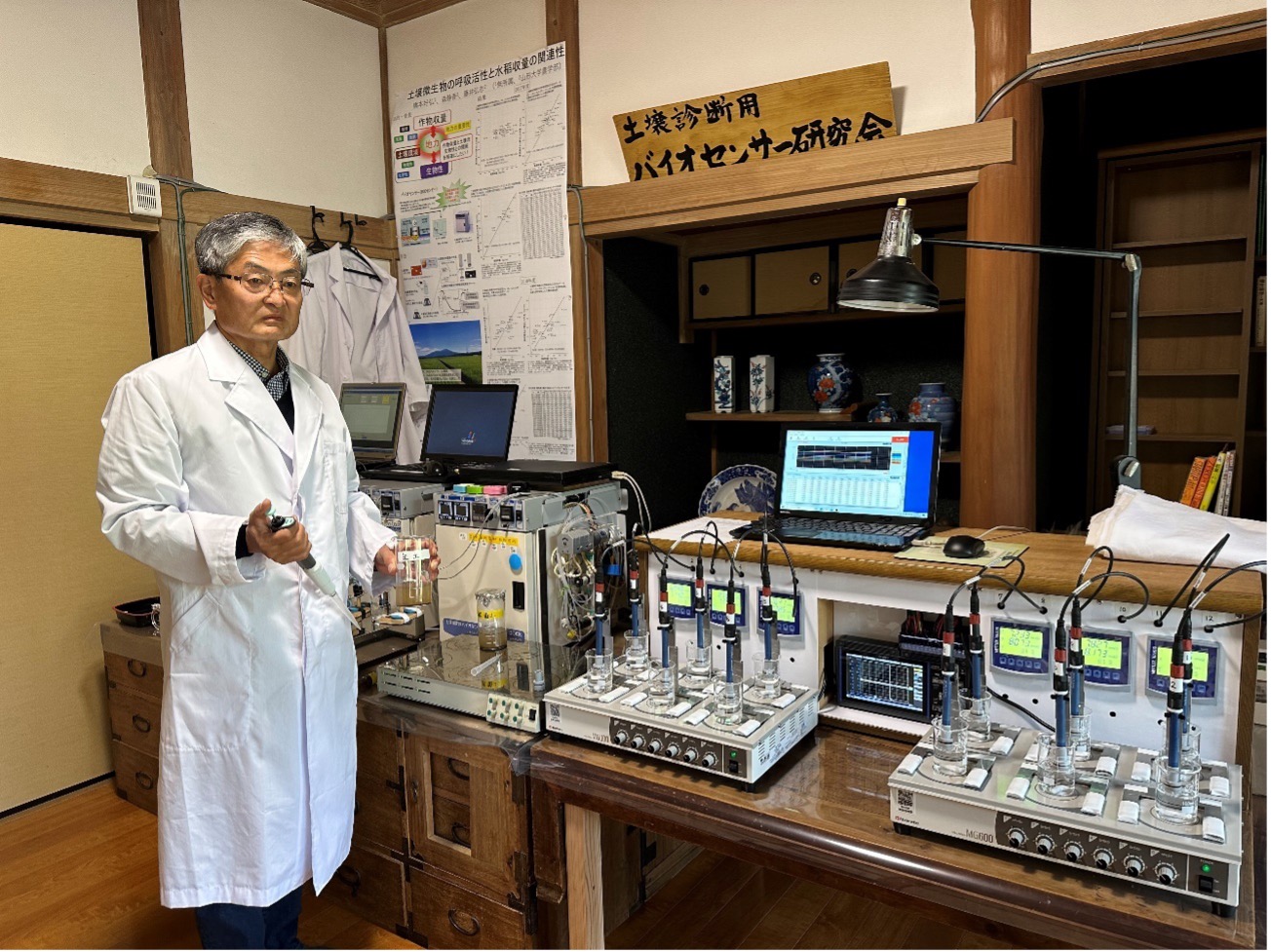

土壌フローラが農業を救う!?土壌診断で無農薬・減農薬農業を支えたい。合同会社土壌診断用バイオセンサー研究会代表 橋本好弘さん

記事:高塚保(株式会社毎日みらい創造ラボ) 土の健康診断で無農薬・減農薬・減化学肥料の土作りを支援したい――。合同会社土壌診断用バイオセンサー研究会の橋本好弘代表(65)によると、土の中にいる微生物の状態(土壌フローラ)を診断することで、その土が健康か、病害虫に対する抑止力が弱いかが分かるという。健康な土だと分かれば安心して次の作付けができるし、抑止力が弱いとなれば太陽熱土壌消毒やどのような堆肥を使うべきかアドバイスができる。経験や勘に頼る土作りからデータに基づく土作りをすることで、有機農業や減農薬農業の大きな手助けとなる可能性がある。国は2050年までに耕地面積に占める有機農業の取り組み面積を25%にまで拡大する方針を掲げており、橋本さんがもつ技術に有機栽培農家などからの問い合わせが相次いでいる。 退職して起業!安心安全な食を応援したい! 橋本さんは長崎市出身で、九州大大学院農学研究科で博士号を取得。2001年に種苗会社「株式会社サカタのタネ」に転職し、土中の微生物の状態をみることで土の健康度が分かるバイオセンサー装置の開発に、産業技術総合研究所、東京工科大と共同で取り組み、成功した。その後、会社の方針変更で装置の販売ができなくなり、退職後の2021年に装置の普及と土壌フローラ診断を広めようと合同会社を設立した。 ――どんな思いで合同会社を設立したんですか? 橋本好弘(以下、橋本)さん サカタのタネで微生物活用プロジェクトを立ち上げるということで転職し、検査装置の開発にまでこぎ着けました。しかし、リーマンショックなどの経済環境の変化や経営層の交代などで、サカタのタネではバイオセンサーを事業として展開することができなくなってしまいました。お蔵入りになってしまったのですが、サカタのタネを定年退職する際、当時作った装置を譲ってもらうことができたので、自分でこの事業をやっていこうと考えたわけです。有機農業への国内での関心が高まっていることもあり、安心安全な食の提供につながる農業を応援したいという気持ちもありますね。 ――橋本さんの土壌診断は他の診断と何が違うのでしょうか? 橋本さん 土の診断は大きく分けて三つあり、化学性と物理性と生物性があります。化学性は土のpH(酸度)や養分などのことで、これをもとに窒素やリンなどの肥料の量を判断するための診断です。物理性は土壌の水はけですね。排水性、通気性、保水性など物理的な状態をみます。通気性、排水性が悪いと酸素が土中に供給されず、植物の根が窒息して根腐れを起こしやすくなります。生物性というのが、私がやっている土壌微生物診断になります。肥えた土や肥沃な土と呼ばれるものは、有機物や微生物を豊富に含んだ土のことをさします。これらとは別に病原菌を見つける方法もあります。コロナ禍の時によく出てきましたがPCR検査や抗体検査などですが、見つけられる病原菌は限られています。 【畑から採取した土を診断するために水に溶かす橋本さん】 ――土壌診断は何がいいのでしょう? 橋本さん いろいろな診断はあるのですが、土の健康状態が分かるのが現場の農家の方々には最も役に立つと思うんですよ。人間でもインフルエンザが流行っていても感染する人としない人がいますよね。抵抗力が弱まっている人は感染する。植物の場合、土壌に抵抗力があるのか、そうでないのかが、農作物が病気になるか否かに関わってきますので、土が健康かどうかをみるのが大切なんです。ですので、農家の方にとっては土の健康状態、土壌フローラの状態を見ておくことに大きな意味があります。 ――有機栽培に限らず、診断には意味があるということですね。 橋本さん そうですね。有機栽培に限らず土壌の状態を知っておくことは意味があります。農薬や化学肥料を使っている農家さんでも、使用量を減らしたりすることにつなげられると思います。 ――価格的には利用しやすいのですか? 橋本さん 他の土壌診断では1回の検査が3万円というものがあります。私たちは1回3,000円で提供していますので、価格で言うと10分の1です。大きい会社や法人であれば3万円でも支払うことができるかもしれませんが、私たちは大規模なところではなくても使ってもらいたいという思いから価格はできるだけ安くしたいと考えました。 【最新のバイオセンサー。佐賀県からの補助金を活用して開発した】 実際に土壌診断を利用している有機JAS認定農園の久保利雄さん(71)と南昭彦緒さん(64)にも話を聞いた。 ――橋本さんのバイオセンサーはどうですか? 久保さん 10月23日に検査に出したのですが、翌日には検査結果が出てきました。結果が早く出るのでいいですね。 橋本 土1グラムに100億を超える土壌微生物がいて種類も多いものですから、それを1個1個分けて調べるときりがないんですね。なので、外から入ってくる微生物に対してどれだけ押さえ込む力があるかをバイオセンサーでは診ているんです。個別の微生物がどれだけいるかは調べず、全体としてどれだけ押さえ込む力があるかを診ています。ですので短時間で診断できるという利点があります。 ――診断結果を踏まえて、久保さんはどうされたのですか? 久保さん 私の畑は米ぬかを主としたぼかしを肥料として使っており、それでずっと育ててきた。それがいいのか、悪いのか、地力があるのかないのか、分からないわけです。同じハウスの中で、1年でカボチャ、カボチャ、スナップエンドウと栽培していて、その繰り返しでした。今回は診断結果を踏まえて、橋本さんのアドバイスもあり少し牛糞堆肥を入れてみます。家畜の堆肥は一度使ったことがあるのですが、スナップエンドウの先のところに小さい虫が入ってしまった。そういった経験があったのでなかなか使えなかった。 ――今回は大丈夫ですか? 久保さん 牛糞堆肥の加減でしょうね。それを橋本さんと相談しながらやっていきます。 橋本さん 人間と一緒で土壌微生物にとってもいろんな物を食べさせた方がいいんですね。 ――南さんはバイオセンサーの何に期待していますか? 南さん 窒素、リン酸カリが足りませんから窒素を入れて下さいよ、というのであれば、化学性診断をやり化学肥料を使えばいいのですが、有機栽培ではそういうわけにはいきません。化学肥料は使えないわけですから。だからバイオセンサーで土の状態を調べる方が、有機栽培には向いていると思います。 橋本さんの合同会社の収益は3本柱。これまでのところ、収益の柱で一番大きいのは肥料資材メーカーからの依頼による栽培試験だそうだ。橋本さんの畑でブロッコリーなどの栽培試験を行い液肥の効果を評価している。二つ目は土壌分析で、今後はバイオセンサー装置の販売も手がけていきたいと考えている。 ――その中でもとりわけ強化したい分野はどこでしょう。 橋本さん 農家さんが手軽に使える診断をみんなに使ってもらい役に立ちたいですね。 妻の橋本禎子さん 農家さんとりわけ有機農家さんの力にきっとなれると思うんですね。健康で安全な作物を栽培する力になれると思うので、そこを強化していきたいですね。 橋本さんは佐賀県が行っているスタートアップ支援事業に応募し、積極的に活用してきた。ビジネスを創出するStartup Gateway SAGAを2022年、資金調達に向けた磨き上げを行うStartup Boost SAGAに2023年8月から参加しており、関係企業などとのつながりを構築するStartup Connect SAGA、PR・広報などを学ぶStartup Promote SAGAにも2023年6月から参加している。 ――佐賀県のスタートアップ支援プログラムを受けてこられてどうでしたか。 橋本さん まずGatewayではアワードを受賞でき、今年度は「Startup Launch事業化補助金」にも採択され500万円の補助金を交付いただいています。これでバイオセンサーの新しい装置を作っており、年度内に完成する予定です。また、ホームページもリニューアルしたことで、以前より問い合わせも増えました。さらにConnectでは「もう少し微生物を分かりやすく説明した方がいい」という指摘もあり、土壌微生物をキャラクターにして微生物の役割を分かりやすく説明するといったことにも取り組んでいます。一人ではこれだけのことはとてもできなかったでしょう。支援とアドバイスがあってここまでこれたと思っています。 橋本好弘さんプロフィール 1959年長崎市生まれ。九州大大学院農学研究科で博士号を取得。2001年に種苗会社「株式会社サカタのタネ」に入社。2020年サカタのタネを退職。2021年土壌フローラ診断を広めようと合同会社土壌診断用バイオセンサー研究会(SDB研)を設立した。

佐賀型支援プログラムに他県も注目 スタートアップを数々輩出

佐賀県が取り組むスタートアップ支援プログラム「Startup Ecosystem SAGA」。数々のスタートアップが誕生し、ビジネスコンテストで入賞するなど輝かしい成果を出している。なぜ人口が少なくIT産業が集積しているわけでもない佐賀から起業家が生まれているのか。その謎を探ろうと他の自治体からの視察も絶えない。佐賀のスタートアップ支援の魅力と独自のやり方について、支援プログラムの立ち上げに関わり、伴走支援の先頭に立つ佐賀県産業労働部の北村和人産業DX・スタートアップ総括監とプログラムの卒業生ら4人に話を聞いた。 座談会参加者(五十音順) フラワー教室Noutje(ノーチェ)主宰 實松千晶さん 株式会社Retocos代表取締役 三田かおりさん 株式会社SA-GA代表取締役社長 森山裕鷹さん 合同会社Light gear代表 山本卓さん (聞き手・株式会社毎日みらい創造ラボ 高塚保) 左から山本さん、實松さん、北村さん、三田さん、森山さん 技術は道具 困っている人に提供して初めて価値が生まれる ――まず4人に起業のきっかけからお聞きしましょう。 山本卓さん 佐賀県で地域おこし協力隊をやっている時に、定住したいという気持ちが出てきたことがきっかけです。就職するか、起業するかと悩んでいたのですが、周囲から「そろそろ起業してもらえないか」と言われて、よく分からないままに起業したという感じです(笑)。もともとテレビ局でディレクターをやっており、映像制作の相談を受けることもありましたし。 ――不安だったのでは。 山本さん 勢いで起業した面が強かったので、不安はなかったです。だから、今が逆に不安が多いというか(笑)。生活どうしようとか、どうやって売り上げを伸ばそうかとかですね。起業から1年ぐらいたって不安が出てきました。 實松千晶さん 花の仕事を15年ぐらいしていて、自宅でレッスンをスタートしました。少しずつ生徒さんが増えていったことで、7年前に開業届を出しました。「税金を納めます」という宣言ですね。開業しましたが、今はまだ個人事業主で細々とやっているという感じです(笑)。 三田かおりさん 前職はJCC(ジャパンコスメティックセンター)という一般社団法人に勤めていました。期間限定の仕事だったので、そこからNPOを立ち上げて、自分の事業をやろうと取り組んでいました。そんな中で、Startup Gateway SAGA(佐賀県の6本のスタートアップ向けアクセラレーションプログラムの一つで、事業創出をテーマにしたもの)に採択され、NPOにとどまらず、株式会社も設立すべきだと考えが変わりました。何が目的かを問われたことが大きかったです。NPOは環境保全や、みんなのために立ち上げた事業でした。しかし、それだけだとお金が稼げないし、補助金頼みになってしまいそうでした。私が拠点にしている高島(唐津市の離島)の課題解決を考えたときに、島の経済を活性化し、地域社会を再構築しないといけない、そのためには一過性の特産品やイベントじゃ限界があるので「産業」を作らないと、と考え、株式会社を設立しました。 森山裕鷹さん 私は佐賀大学に籍があるのですが、起業したのは5年前です。2023年9月に丸5年を迎えました。学部4年生の時に会社を作りましたが、きっかけは、その年の4月に研究室に配属され、環境が大きく変わり、外部とのつながりが増えたことがあります。夜も寝ずに研究に取り組み、最初の半年、4本の特許を出すといったようにとにかく技術にのめり込んでいました。そんなある時、「外部の方から仕事を受けられそうだ」という話が研究室にあって、「会社があれば先を見据えた連携もできるのではないか」と思いました。当時は人工知能による画像認識をやっていましたが、僕自身が「ブロックチェーンを事業化したい」という思いがあったので、そういう流れの中で会社を作り、仕事を受けてみようと考えたのが最初です。山本さんもさっき言っていましたが、思いついてから2カ月ぐらいで、あまり考えずに箱ができたみたいな感じでした。ですので、今の方が圧倒的に不安で、夜眠れるかなというぐらい不安な中でやっています(笑)。 山本さん 本当にそうですよね(笑)。 森山さん 楽しいですけどね、不安も多いと。 ――起業したときは何をやる会社だったのですか。 森山さん 主に僕が開発したものを佐賀県内の工場や事業所に納品していました。最初に話があったのは徘徊している老人を探すプロジェクトで、人工知能を使った画像解析エンジンをつくることでした。対象となる徘徊している老人の服装、特徴を学習して、監視カメラの画像からその人が画像の中にいたら自動で識別して探すことができるというエンジンを街中に配置し、カメラにその人が映ったら知らせる。老人の画像を配って探すとなると個人情報に触れることになりますが、エンジンとかシステムであれば個人情報を守りながら人を探すことができるのではないか、と。これは技術提供で終わりました。 ――事業をすることの楽しさ、やって良かったことは。 森山さん 課題解決に楽しさを感じています。情報技術が武器で、提供できるもの。でも、その技術は道具でしかなく、困っている人に提供できて初めて価値が生まれるんです。その楽しさを味わえていると思います。今、小中学校に情報システムサービスを提供していまして、これは小中学校が保護者から集める給食費、教材費を代わりに集め、納入業者との間での決済まで自動で行います。これによって先生たちの事務負担が6割ぐらい軽減されました。 ――なぜ今の事業を始めようと。 森山さん 4年前になりますが、画像認識AIを商品にして売っていこうとある時、学校に行ったんです。学校の事務室では監視カメラの映像が見れますが、設置されているだけでは意味がないですから。転倒した子どもがいるとか、具合悪そうにかがんでいる子どもがいるとか、それを自動で分かるようにしませんかという提案に行ったんです。でも、その時に「それも悪くないけど、集金に困っているんです」と言われました。集金の管理ですね。しっかりしたシステムを作ってくれたら使いたいと言われ、しばらくして持って行ったのがきっかけでした。 「なぜ事業をやるのか」何度も問われ、考えた ――三田さんは今、どのような事業を展開しているのですか? 三田さん これまでは島の自然を生かしたオーガニックの原料供給が中心でしたが、最近、 プライベートブランドを立ち上げました。原料を栽培する土を作るところからやって、そこから最終製品のお茶や化粧品などまで作れるようになったんです。使ってくれる人も増えてきて、商品を出すことでエンドユーザーとつながることができ、エンドユーザーがくつろげる時間を作ったり、健康を支えたりということに関与できるのが面白いなと感じています。これまでは島の原料の訴求をして、原料を会社に買ってもらっていましたが、ようやく自分の商品を出すことができ、受け入れていただいているのがうれしいですね。次はコミュニティをつくるところを目指して活動していきたいなと。 ――コミュニティですか? 三田さん きちんとした言葉で言うと「関係人口を増やす」ということでしょうか。商品に触れることを通じて高島に来てもらったり、環境に関心を持ってもらったりしたい、ということですね。最初は本物のオーガニックコスメを作ると思っていたのですが…… 北村和人さん 普通の人はビジョンやWhyから入ります。森山さんのさっきの話にもWhyがありましたね。なぜ、それを始めたかのか。学校現場で困っている人を助けたいからだと。 三田さんはないんですよ。ただ、ない中で、原料供給で勝とうとやってきたが、プライベートブランドを作りエンドユーザーに触れたことで、自分の世界観が広がり、ここから自分の価値を伝えていけると思ったのだと感じます 三田さん ちょっと違います(一同笑)。最初は原料供給でいこうと思っていましたが、それではNPOの時と同じで、それだけで終わってしまう。県の事業に採択され、「なぜ事業をやるのか?」を何度も問われ、考えさせられました。その結果、事業を大きくするという観点からしたら「自分の商品を作り、エンドユーザーに届ける方が市場も確立できる」と考えるようになったんです。 山本 すごい! 北村 起業家っぽくなりましたね! 三田 ようやくですよ(笑)。今は旅館のアメニティーで、オーガニックのシャンプー、コンディショナー、ボディソープを作っています。他にお茶、ハーブティーもやっており、お香も出します。日本のアメニティーブランドで、オーガニックで香りが良くて、という商品がなかなかなくて、市場もまだはっきりとはできてないんです。だからって、無名の私が作っても誰も買わないじゃないですか。すると、まずは触れてもらうのがいいと思っていまして、「だったら旅館やホテルに置いてもらおう!」と考えました。クオリティーには自信があるので、使ってもらえたら買ってもらえるだろうと。 ――米国に行った際に驚いたのは、量販店のスーパーでも、シャンプーなどはオーガニックの品揃えの方が多かったです。日本ではまだまだですよね。 三田 市場があまり開拓されていないんですよ。 北村 そこに三田さんがチャレンジするんですよね! 三田 そうです!(笑)なぜオーガニックが良いのかを掘り下げたい、消費者に問いたいですね。 北村 オーガニックであるのが普通だと。 ――私はケミカルのシャンプーを使うと、頭皮が痒くなります。 三田 そんな方に朗報なんです!肌が弱い方に安心して使っていただけるというのもあります。でも、肌が弱いからオーガニックがいいですよね、というのも少し違うんですよ。本当に自分の肌に合うもの、オーガニックだから良いではなく、合うものを使って欲しいなと思います。 自分のミッションを追求し 文化をもっと広げたい ――實松さんはなぜ花を? 實松さん オランダの生花店でアルバイトをしたのがきっかけで、お花を始めました。ただ、今は生花ではなく、アーティフィシャルフラワー(造花)やドライフラワーを使っています。私はこちらにすごく可能性を感じていて、枯れることがないので、例えばふるさと納税の返礼品や、商業施設の空間装飾にも需要があります。造花のクオリティーが上がっているからこそ、さらに仏花などいろいろな可能性があると思っています。県のアクセラレーションプログラムは三田さんと同期でした。「このままだとお花のレッスンだけやって終わってしまう」と感じていて、「チャレンジしたい」、「いろいろなつながりを持ちたい」というのをきっかけに、県のプログラムに応募しました。 北村さん 自分の世界を広げたいということですよね。 實松さん オーストラリアを1年間ヒッチハイクで回ってきました。肌は真っ黒で裸足で生活していました。オーストラリア人は結構、裸足なんです。安宿にずっと泊まってですね。その時にチャレンジ精神とか、自分なりのミッションとかビジョンを追い続けるということを身につけたと思っています。 ――今、どんなミッション、ビジョンを持っているのですか。 實松さん 造花は安いと思われています。クオリティーは凄く高いのに、「造花でしょ?」と言われてしまっています。でも、本物と見まがうような造花もあるし、そういうのを見てもらうきっかけをつくり、もっと広げたいです。造花をうまく使いこなして、日常に花がある生活とか、文化を根付かせたいんです。 何もないから何にでもなれる冒険する企業 ――山本さんの仕事も説明してもらえますか? 山本さん もともとは映像制作です。事業としては映像制作のほかに、「音無てらす」というコワーキングスペース、キャンプ場運営の3本柱です。さらに他にもコンサルティング、よろず支援拠点、農村ビジネス支援などにも広がっています。「写真を撮りに行って思い出を残す会」というのもやっていて、この間はおじいちゃん、おばあちゃんと写真を撮りに行きました。あとは、「未確認生物を探すプロジェクト」もやっています。地域の方とプロジェクトを立ち上げるイベンターのようなことかもしれません。音無てらすは、皆さんがチャレンジしたいことを形にする場なので、伴走支援のようなこともしています。「山本っ て何やっている人?」と言われるように、仕向けているところもあります。もともとは大阪で役者をやっていました。そのきっかけも、引っ込み思案で人と話せなかったので、「どうにかして他人と話せる人に変わりたかった」ということだったんです。事務所に飛び込み、舞台に出てみたら、「荒療治」みたいになって治るんじゃないかなと。高校卒業と同時に役者の事務所も卒業して就職したのですが、みんながテレビに出ているのを見て悔しくなり、会社を辞めて役者の道に入りました。関西ローカルでCM、ドラマ、ラジオに出させてもらい、東京にも出ました。今も当時のそういったものに共通するところがあって、起業したのも、「山本卓という人間を周りが面白がってくれるのは何だろうか」と。幼なじみには「あんなにしゃべられへんかったやつが起業した」というだけで面白がられる、だからやってみようとか。映像制作もただ撮影するだけでは面白くないので、テレビ局でディレクターをやっていた経験を生かして、ディレクションを一緒にやって面白くしていきたいなと。なので、いろんなことをやっています。北村さんには「1個に絞れ」と言われるんですが。 北村さん 全部ひっくるめて1個ということで諦めました(笑)。 山本さん 未確認生物・冒険・研究所というのを子どもたちとやっているのですが、その子どもたちは僕がディレクターをやっているなんてことは全く知らなくて、彼らにとって僕は「隊長」なんです。「隊長、こんな生物いました!」とかね(笑)。場所によって肩書は変えていいと思っていて、ただ、1個1個の仕事にはちゃんと集中しないといけません。 ――ミッションとかビジョンはあるんですか? 山本さん 冒険する企業。何でもチャレンジしている。未開拓の地に行くみたいな。 北村さん 「暴走」がいいよ(笑) 三田さん 「暴走する企業」がいい!(笑) 山本さん 「自分自身って何だろう?」と考えたときに、「ほんまに何もない人間だな」と。無だなと思った時に、仏教の方から「人はトンネルみたいなもの」と聞きました。トンネルは何もない空間、入り口から出口までの空間をトンネルというんですね。人は山を掘り、コンクリートで固めたものをトンネルといいますが、本来は空間だと。周りがイメージとして決めているだけで、それに今の人は左右されすぎていると。もっとシンプルに何もない空間みたいなもので、何にでもなれる、肩書もいろいろあるからそれでいいんじゃないといわれてからすごく楽になりましたね。無というのがスッと自分で、音無という名前も地名から取りましたが、今は自分を形にしてもらえた名前だなと思います。 旗を揚げれば面白い人は集まってくる ――北村さん、なぜそもそもスタートアップ支援事業をやろうと考えたんですが。 北村さん もともとは、実は案外、否定的だったんです。昔から役所には「創業支援」みたいなものはあるんですね。ただ、役所の産業振興は普通、「できあがった企業」を相手にします。できあがっているからターゲットははっきりしている。しかし、これからビジネスを始めようという人はどこにいるのか分からないんですよ。「そういう仕事は手探りだし、始めてもモノにならないだろう」と最初の頃は思っていました。10年ぐらい前ですかね。なぜ変わったかはよく分からない(笑)。ただ、今、佐賀県には他の自治体からの視察も多いですが、だいたい、私が10年前に思っていたようなことを他の自治体さんもおっしゃるんです。先日も、視察に来た関東の方が「自分の県は東京に比べたら田舎なので、スタートアップとかやっても出てきませんよ。東京から誘致するしかなくて…」と言うんですね。でも、私達から見たらそちらの方が佐賀より断然、都会なんです。そこでもやれないなら、うちなんて話にならない(笑)。でも、実際にやってみた経験からすると、旗を揚げれば意外といろんな人たちが集まってきますし、地方だって捨てたもんじゃない。何がきっかけか覚えていませんが、5、6年前に、やってみるかという話になったんですね。「スタートアップをゼロからなんてないわ」ということと、もう一方で「IT産業の振興」はやっていたので、IT系のスタートアップ支援のようなことをまず、始めたわけです。森山さんがちょうどこの端境期にいた人で、やってみたら案外、こんな人がでてきた。であれば、しばらくやってみたら他にも出てくるんじゃないかというのでやってみたら、ご覧の通りです。なのでやってみるもんだなと。 やってみて思ったのは、こういうことを役所がやると、東京とか福岡はそうなんですが、ほぼほぼみんなITなんですよ。ところが佐賀はみんなやっていることが違う。この4人、みんなやっていることが違うでしょ。これは多分、田舎だからなんです。田舎はマーケットよりも課題の方に近いので、そこから見えてくるものをビジネスにするという方向感の方が掴みやすく、結果、多様なビジネスが芽吹きやすい。そこからさらに花が開くかどうかは別ですが、少なくともつぼみにはなる。そういう多様性は都会のスタートアップシーンではなかなか、見かけないと思います。もう少し時間がたち、皆さんが活躍するようになると、世間が「層が厚い」と言ってくれるかもしれません。そうなればしめたもんですね~というのが今のフェーズかと思っています。 Whyの深掘りで自分軸の大切さを知る ――皆さんは佐賀県庁産業DX・スタートアップ推進グループのプログラムにどんな期待を? 三田さん HowとかWhatを教えてもらえるものと思っていました。「どうしたらうまくいくのか」、「どう広げていくのか」を教えてもらえると思っていました。でも実際は、Why。Whyの深掘りができたというか、なぜやるのかをたくさん考える時間をいただけたなと。 北村さん 何でなんだよ、何でなんだよとむち打たれてましたもんね。 三田さん 地域貢献がやりたいのかとか。 北村さん そんなことを毎日やっていましたね。 ――Whyを問われ続けて、どうでしたか? 三田さん 「何でやるのか」、「何を実現したいのか」、「どうなりたいのか」の深掘りをするようになりました。以前は「人のために」、「地域のために」と考えていましたが、株式会社にして自分の事業としてやる以上は、自分軸で「自分がどうあるべきか」が大事なんだなと思い、「自分のビジョンに共感してくれる人と一緒にやっていく」という考えに変わりました。それでスッキリしたというか、周りにどう思われようと自分がどうあるべきか、自分がやるべきことに忠実になったと思います。 北村さん 昔は「島の人からこう言われたらどうしよう」とか、そんなことばかり言ってましたもんね。「そこを悩んでも仕方ないよ」という話をしましたね。ビジネスとして研ぎ澄まされました。 ――一方で巻き込むことも必要ですよね。 三田さん なので、アプローチが逆になったという感じです。最初は「皆さんのためにやっています」でしたが、「このビジョンを達成したいです、それに共感してくれる人は?」というようにアプローチが逆になったことで、むしろ外から共感していただけることが増えました。ビジネスコンテストに参加してみたら意外と評価をいただけた。先程の北村さんの話ではないですが、田舎でやると深く掘り下げることができるし、市場が近くにないのでどう遠くに届けるか、かえって大きなスケールで考えないといけないところもあります。プログラムに参加していろいろな人と出会えました。ビジネスを大きくしていくライバルでもあるけど、同志でもあると感じています。 北村さん ある都市部のスタートアップ界隈に出入りしている人と話していたら、そこのスタートアップコミュニティは嫌だと言うんですね。足の引っ張り合いが結構あると。それは都会のように人が多いコミュニティだと、かえって同じビジネスをやっている人達同士が集まりやすいからなんですね、たぶん。同じビジネスをやっていたら、他人を蹴落とすことが自分の利益になる。しかし、佐賀ではみんな違うことをやっているので、そうした足の引っ張り合いにはなりにくい。同期が違うビジネスをやっていて賞を取ったとか大きな案件を決めたとか、そういう競争はあるようですけどね。 三田さん そうですね、応援してるし、同じ悩みもあるし、、方向性は同じだし。 北村さん いやらしいところがなくて、競争できるというのがここにはあります。そこが面白い。 ――同じ業種はない方がいいんでしょうか? 北村さん あってもいいと思います。ただ、あまりに多くなってくると、例えば「同じ案件を目の前にぶら下げられたらどうなんだ」というのがありますし、役所にしても10社も20社もあると「公平性」を考えないといけないのでやりづらくなるところもあるでしょう。佐賀くらいの規模だとそういうことをあまり気にしなくていい。ちょうどいいくらいの規模と思います。 ――森山さんは県庁のプログラムに何を期待していましたか。 森山さん 起業したのが22歳の時でしたから、人間として未熟というのがベースとしてあって、社会に一度も出たことがない。社会を知らない中で、自分のやりたいことだけで突き進んできてしまった。北村さんたちに出会った時は、補助金をいただきに来たというのが最初でした。当時、太っ腹でいまだとありえない補助金を弊社はいただけた。2年間、それをいただきました。当時のプレゼンで僕はまあ、大それた事を言っていました。 北村さん 「俺が金融を変える」みたいな。 森山さん 事業としてはまともな評価はいただけていなかったと思いますが、人間性とか今後の成長という意味合いで関わってくださっていると後になって感じました。その後、2年ぐらいは県庁と関わってないんです。ところが、事業が広がってきたのに、ぜんぜん仲間はいないし、支援してくれる方もいない。「困りました」と恐る恐る北村さんを頼ったんですね。「Startup Connectに出してみたら」ということで、応募してみました。北村さんの叱咤激励を感じました。 三田さん 叱咤、叱咤あるよね!(笑)激励はあまりない(笑)。 北村さん 激励ばっかりだとやっぱり効かないって。 森山さん そこから僕は未来が見えるようになりました。まだまだ発展途上でマイナスみたいなところもあり、土日も含めて支援をいただいています。 課題投げられ、しこたま考えて解像度を上げる ――山本さんは? 山本さん 最初は2020年の「さがラボチャレンジカップ」というビジネスプランコンテストでした。誘われたので応募したのですが、書類で落とされて「何なんだ」と思いましたね。 三田さん 誘われたのに落とされた!(一同笑) 山本さん それがあって、「そういうものにはもう応募しない」と思っていました。その後、よろず支援拠点で働いているときに、「チャレンジしてみたら?」と言われたのですが、「去年落とされたので嫌です」と断りました。ただ、「そう言ってもらえるのならばやってみよう」とチャレンジしたんですね。さがラボチャレンジカップにもう1回出て、最終プレゼンまで行って、皆さんがしっかりと事業でプレゼンしている中、僕は「音無てらすでこういうことをやりたい」、「コミュニティが大切です」みたいなプレゼンでした。この時も落ちたのですが、楽しかったんですね。その時に、「アクセラレーションプログラムもあるから参加したら」と言われて参加したんです。行ってみたら、知識ないから、勉強すること全てが面白かった。課題を投げかけられ、しこたま考える。それを繰り返したので、音無てらすの解像度があがっていきました。この時、音無てらすは土地だけ買った状態で建物はまだ建っていませんでした。妄想でしかなかったです。どうやってこんな僕を支援するのか、それも難しいような状態です。アクセラがなかったら方向性が見えなかったと思います。ゆっくりしてもらえる空間ぐらいのイメージしかなかったんですが、来てもらった人にどういう価値を提供できるのか。自分がやりたいことで提供できる価値ですね。 北村さん 「あなたのためにやってあげます」だと、行き詰まったときに、「あなたのためにやっているんだから」と自分ではなく他人のせいにしてしまう。 ――ビジネスは人のためではありますが、自分もないとダメなのですね。 北村さん 他責と自責ということだと思うんですが、「あなたのためにやってあげています」だと、行き詰まったときに、「あなたのためにやってあげているので、あなたがやって下さい」という言い訳に陥りやすい。役所によくもちこまれるのが、「地域のためにやっているのでお金をください」というのがあります。そうではないんですね。「いいことをやっていればお金がもらえる」とか、「誰かが助けてくれる」ではないんです。そのこと自体を自分がやりたい。自分がやりたい未来、つくりたい未来に対して、周りにコミットしてもらうことなので、自分の責任というのがなければいけないんです。いいプロダクト、サービスがあり、「みんなのために良いと思うので使ってくれませんか?」というのは他人ごとになってしまっているので、壁にぶつかった時に乗り越えられない。壁にぶつかったときでも乗り越えられるような強さを持つには、まずは自分が軸にないといけないと思うんですね。ここはみんな言いますね。 實松さん 私もさがラボチャレンジカップで書類審査は通って、でも、プレゼンしたらダメだったんです。その時にアクセラを紹介してもらったのがきっかけで、参加しました。私はお花の先生で、唐津でただアトリエをやっているような人間だったので、アクセラで向き合ってもらえたのが本当にありがたかったです。いろいろなアドバイスをもらいながら、自分が本当にやりたいことを考えています。法人化も考えますが、「大切にしているものって何だろう」と考えたときに、法人にするのが一番いい選択なのか、このままの方がいいのか今だに悩んでいます。皆さんが挑戦している姿を見て刺激をいただき、悩んでいるときにアドバイスをもらえる環境があるのは本当に助かります。 ――どう考えるのか、その手法、そういうアドバイスがあるんですね。 實松さん そうですね。いろんなアイデアを出してもらえますし、考える選択肢を提供してもらっています。 北村さん 都会だとチャレンジしている人がたくさんいるので、自分からそういう人達が見えやすいのは事実なんです。でも、田舎だと孤独だと思うんですよ。例えば「お花の教室だけで終わらせたくない」と思っているような人は、身近にそんなにいないでしょう。でも、そうした時に、ここに来るといろんなことをやっている人が見えるのが良いところだと思うんです。プログラムでえられる知識、情報ももちろんいいのですが、そこに集まってきている人たちの相互の関係性、平たく言えば、コミュニティが大きいと思います。 山本さん コミュニティ、めっちゃ、でかいですね。 ――佐賀県庁は「佐賀から県外へ!世界へ!」という目標を掲げていますね。 北村さん 「東京とか福岡ばっかり見なくてもいいんじゃない」とか、「国内より先に海外に持っていった方がいいものもあると思う」とか、よく言ってます。例えば森山さんは「金融を変える」と言っていますが、これは国内の方が壁が厚く、外に行った方がいいかもしれない。あともう一つ、この国で言われているスタンダードなスタートアップ支援とか、創業支援をやっている限りは国内で止まるんじゃないかなとかも…いろいろ見ていると、今までの産業政策の延長で自治体は補助金行政的なものをメインにやっていることが多いんですが、スタートアップって、そういうことより以上にビジネスの中身を育てることが大事だし、起業家を育てるにも人は一人では育たないので、関係性とかコミュニティがすごく大事。スタートアップのエコシステムの本質的な部分はそういうところにあるのではないかなと考えています。もっとも、それを役所の仕事としてやるには普通の役所仕事の目線からしたら手間がかかるし、だから誰もなかなかやろうとしない。仕組みと器だけ用意して、「やっています」というのも多いです。でも、そうではなくて、やるんだったらきちんとやった方が良いし、きちんとしたのをやれば、時間はかかるかもしれないけど、案外、シリコンバレーになれるんじゃないか、というのはあります。やり始めてまだ5年ぐらいですが、別軸での世界へのアプローチはありかなと思っていて、これまでのセオリーの軸で競うつもりはないし、競っても結果が出ない。 世の中に新しい価値を提供するもの=スタートアップ ――ユニコーンを作り出そうというのは違うんですね。 北村さん そうそう。結果的にユニコーン企業が出ることがないとは言えないですが、目的にするのは違うと思います。「こんな世の中になったらいいな」というビジョンとか思いがあって、それをビジネスとして解決することの方が大事で、斬新で革新的であるに越したことはないですが、それがユニコーンなのかというと別なのかなと。典型的なユニコーンはITのプラットフォームとか、素材や基礎技術系ですね。でも、ユニコーンって、ビジネスをやる側とか、ユーザーの側とかより以上に、資金の出し手側の「一定の時間軸でキャピタルゲインを得なければならない」という都合から、「型」ができてしまっているようで面白くない。「Jカーブをきちんと描くようなもの以外はスタートアップビジネスでない」と言い出すと、ビジネスの幅がすごく狭くなってしまいます。でも、そうではないビジネスだからって、世の中を変える可能性がないとは限らない。人類が「スモールビジネスか、Jカーブか?」というお金の出し方しか知らないがために本当に価値のあるビジネスシードが埋もれてしまうことがあるのなら、それは残念な話で、役所が施策としてやるとするのなら、むしろここじゃないのかなと。 山本さん 珍獣です。 北村さん おっしゃる通り、珍獣なんですね。珍獣であることに社会的な意味はあって、それはそれでいいと思うんです。他がみんな向こうに行くんだったら、そういう幅の広さでチャンスを提供できる地域があってもいい。ただ、そこを頭から「佐賀はユニコーンとか全然興味ないです」と言ってしまうと、「自己満足でやっているだけだね」と言われてしまいます。なので、ユニコーンを目指せるところは目指すが、それだけが仕事ではないといったところだと思っています。。 山本さん スタートアップって成長するものだとしたら、私ははじかれます(笑)。でもこうして呼んでいただいているので、佐賀県のスタートアップの考え方は器がでかいというか、違うんだなと。 北村さん Jカーブを描くようなビジネスもスタートアップですが、それだけがスタートアップではないですよね。Jカーブありきだとやってしまいがちなのが、アプリ系やプラットフォーム系など既にマーケットが相当の確度であって、スケールが見えているものばかりを取り上げる、ということだったりするわけです。でも、じゃあそれらは山本さんや實松さんがやっていることと比べたときに、どちらが革新的なのかということですね。「面白いゲームをつくり、売れればいい」というのはビジネスとして革新的とは思えない。「Jカーブ=スタートアップ」というのはおかしいと思っていて、「世の中にビジネスとして新しい価値を提供するもの=スタートアップ」という定義であるべきではないでしょうか。 山本さん スッキリします! 北村さん だから、珍獣まで入っているんです(笑) ――實松さんは世界に、という野望はないのでしょうか? 實松さん ないわけではないですね~。販売のルートを作りたいといったことは考えています。 北村さん 實松さんが目指したいのは、教室を通じてやがて生徒さんが教える側になり、誤解を恐れずに言えば、自分のコピーを世界に広げていきたいんじゃないですか? 實松さん 将来的には協会を立ち上げて全国展開していきたいというのはありますが、師匠がいらっしゃって、まだ身動きが取れない状況です。その先生が引退されると、私が引き継ぐことになるとは思うんです。 北村さん きな臭くなってきたぞ(一同笑い) 實松さん そうなった時に協会を立ち上げて広げていきたい、全国展開していきたいというのはすごく思っています。 山本さん 實松さんはサーファーで、バックパッカーだったし、僕たちの想像とは違う人物だったというのが出てきてますね~。 實松さん でも、この界隈ではまだ全然殻を破れていないんですよ。スタートアップのアクセラに来たときも、分からないビジネス用語が飛び交っていて、居心地が悪かったです(笑)。ここにいていいんだろうかと。少しずつなれてきたというのはありますが、まだ殻は破れていません(笑)。 ――三田さんは将来的にどんな展開を? 三田さん 新しいジャンル、市場を開拓したいですね。それから扱っている島の素材が日本古来のものだったりするので、日本の素材を世に出していくとなると、おのずと世界かなと思っています。日本に古来の植物を使って化粧品を作ると、日本で好かれるのか、それとも日本らしい化粧品として海外に出る方がいいのか。売り先は東京や世界のオーガニック層。オーガニックが好きな人かなと。 北村さん その辺になると抽象的ですね。もっと解像度を上げていきましょうよ。 三田さん 私がオーガニックのいい商品に触れたのがロクシタンだったんですね。20年ぐらい前でした。外資系の美容部員だったときに、年に1回、フォーシーズンズホテルに泊まる研修がありました。会社のターゲットがそういう高級ホテルに泊まる人たちだったので。そこですごくいいオーガニックの商品に触れたという感動があって、私としてもクオリティーの高いものを出したいというのがありますかね。とてもラグジュアリーな空間にさせてくれる、そういう空間を皆さんにお届けしたいですね。 ――スタートアップ支援の佐賀型が見えてきた気がします。 北村さん 5年やってきて思うのは、仮説もなく計画もなく、ただ都会と同じ事をやっても面白くないので、「佐賀だったら何がいいのか」と考えてやってきました。「個にフォーカスして時間をかけて育てる」という形ができてきたかなと思っています。他の自治体から視察に来られると、「最初から計画されていたんですよね?」とか「5年計画だったんですよね?」と聞かれますが、「ないです!パッチワークです」と(笑)。ただ方向性やスタンス、問題意識はありますと。そういう問題意識のもとにパッチワークを繰り返してきて、プレイヤーも集まり、支援者も徐々に増えてきて、支援する側・される側の層が厚くなってきて、今のような形になっています。翻ってみて、確信も何もなくやってきましたが、佐賀県くらいの規模でスタートアップを考えるときに今のような考え方やアプローチは案外、間違っていないのかなと思っています。やってみるまで分からなかったし、躊躇している地域も多いですが、「躊躇しているのならばやってみればいいですよ」と私たちは言っています。ここは一歩先にいけているかなと思っています。